初中阶段的数学与科学学习是构建理科思维的关键时期,但许多学生常陷入“公式背了却不会用”“实验步骤清楚但原理模糊”的困境,作为网站站长,结合多年教育领域观察,分享几点提升两科成绩的核心策略。

一、从“知识搬运”转向“思维搭建”

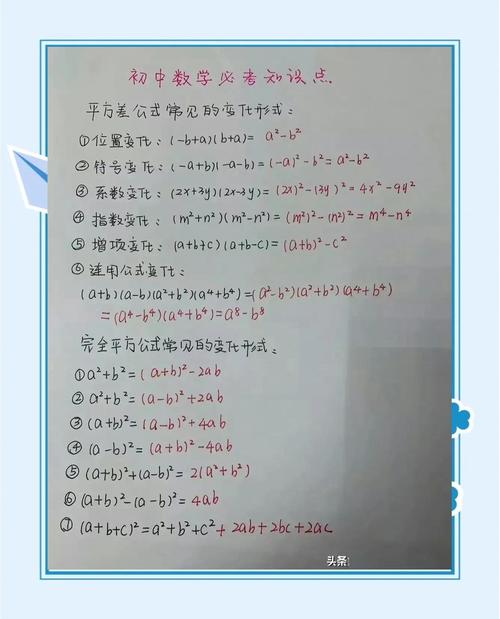

数学和科学不是单纯记忆公式或实验步骤的学科,学习“勾股定理”时,尝试用不同方法推导:通过拼接正方形验证面积关系,或结合三角函数理解边角比例,科学实验中,主动提问“为什么选用这种试剂”“变量控制如何影响结果”,比单纯记录现象更能培养逻辑推理能力。

二、建立“问题链”学习模式

每遇到一道错题,不要仅订正答案,而是挖掘背后的逻辑断层,数学错题可分解为:“题目考察哪个知识点”→“解题关键步骤是什么”→“当时卡在哪一步”→“同类题型如何举一反三”,科学概念混淆时(如物理中的“功”与“能”),用表格对比定义、单位、计算公式和应用场景,形成立体认知。

三、将抽象概念具象化

科学中的微观世界(如细胞结构、分子运动)可通过3D模型软件或动态图解辅助理解,数学函数图像建议用几何画板观察参数变化规律,例如调整二次函数系数时抛物线开口方向、顶点位置的变化趋势,有学生通过制作“声音传播”动画短片,直观理解频率、振幅与音调、响度的关系,这类实践能加深记忆。

四、善用工具但不依赖工具

计算器、公式手册的使用应有明确边界,建议分阶段训练:初期手算强化运算准确度,后期用工具处理复杂计算以节省时间,科学实验数据处理时,先手工绘制折线图感知数据趋势,再用Excel生成图表对比分析,避免技术工具替代思考过程。

五、构建“学科交叉”意识

数学中的比例思想可用于化学溶液配制,科学探究方法可迁移到数学应用题解决,物理“速度-时间”图像与数学一次函数结合分析,生物学“光合作用”结合化学反应方程式计算物质转化量,这种跨学科视角能提升综合运用能力。

个人观点:教育部的《义务教育课程标准》明确指出,理科学习应注重“做中学”,曾有家长反馈,孩子通过每天20分钟“说题训练”(把解题思路讲给家长听),两个月后数学月考提升27分,真实进步往往源于学习模式的微小改变,而非盲目刷题,作为教育领域观察者,建议家长避免用“天赋论”给孩子贴标签,更多关注思维习惯的养成。

发表评论