数学课本答案的存在是为了辅助学习,但如何正确使用答案提升学习效率,是许多初中生和家长关心的问题,以下从实际学习场景出发,提供可操作的方法。

第一步:明确答案的使用场景

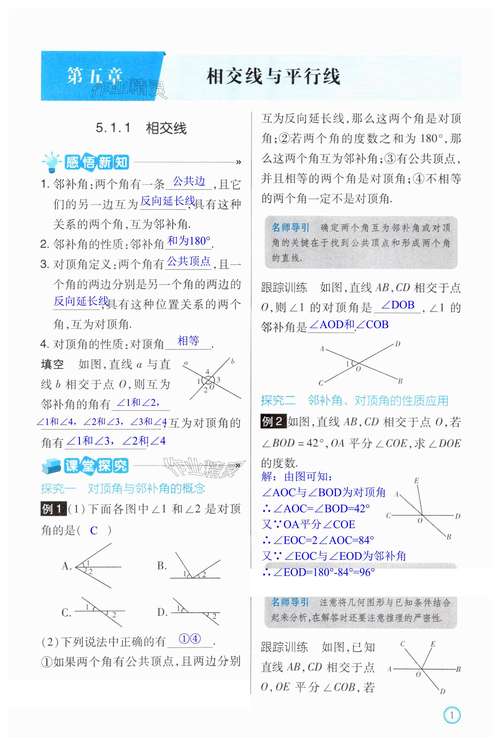

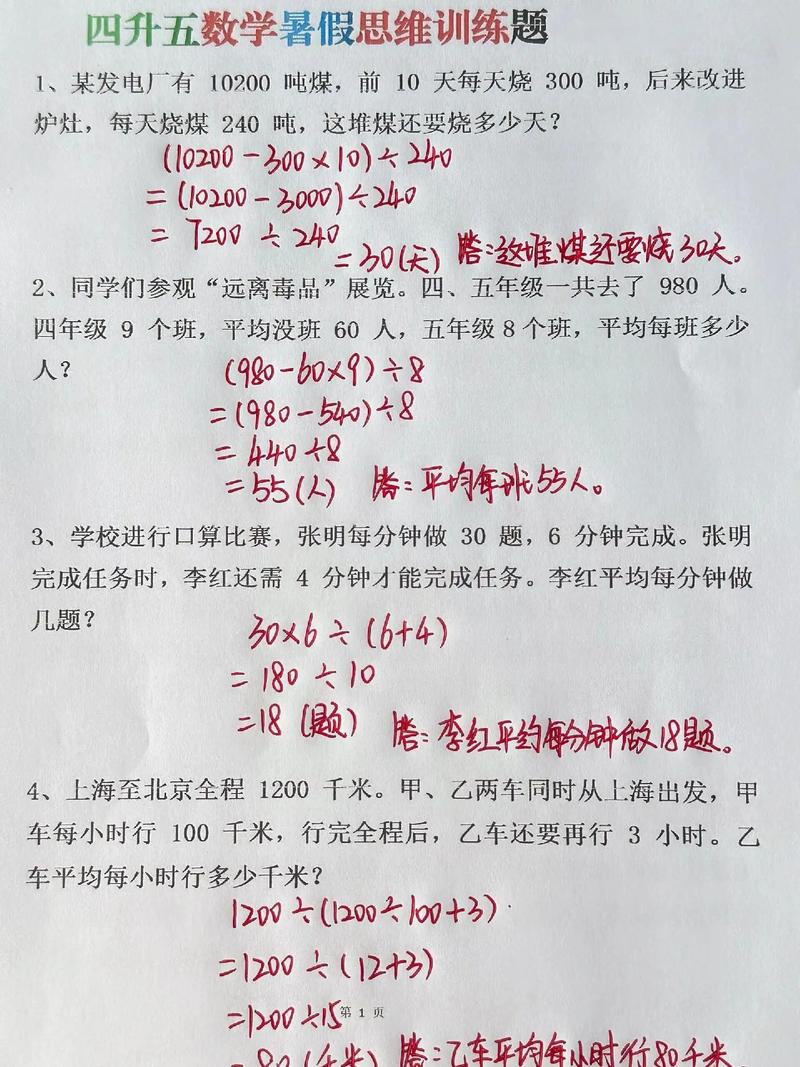

课本答案不是用来“抄写”的工具,而是检验思路的参考,完成一道几何证明题后,先核对关键步骤是否正确,而非直接对照答案填写,若发现错误,用红笔标记差异点,思考“我的推导哪一步出现了逻辑漏洞”,这种方法能帮助建立独立解题能力。

第二步:建立知识点关联框架

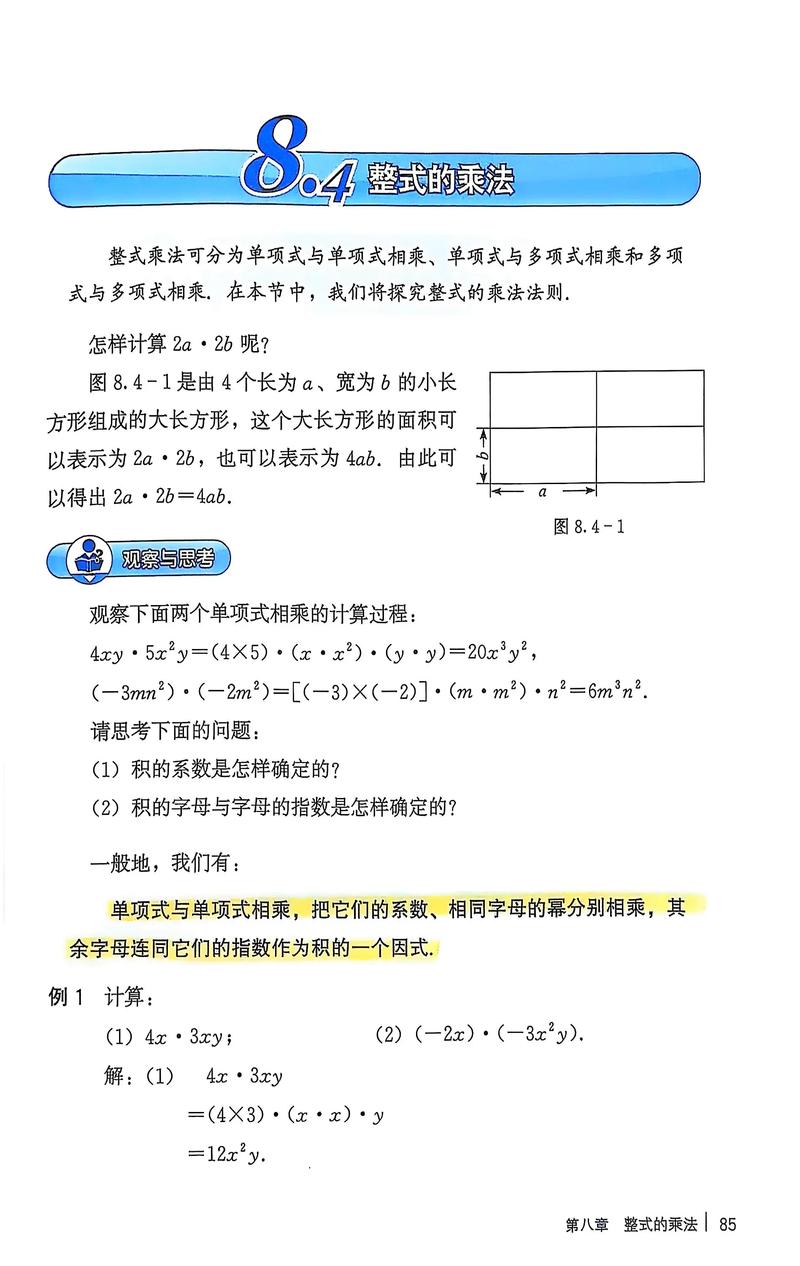

以方程章节为例,答案中的解题过程往往涉及多个知识点串联,准备彩色荧光笔,将答案中出现的核心公式(如配方法)、易错点(如去分母时漏乘项)用不同颜色标注,同时用思维导图梳理该题涉及的知识模块,一元二次方程→求根公式→实际应用题转化”,这种可视化训练能强化知识网络。

第三步:主动创设问题情境

尝试对答案进行逆向工程,例如看到代数题的标准答案后,可以修改题目中的某个条件,重新推导结果,假设原题是“已知两数之和为12,乘积为27,求这两个数”,可将“乘积27”改为“平方和为40”,再独立解题,这种变式训练能提升举一反三的能力。

第四步:构建错题分析系统

准备活页笔记本,将出错的题目与正确答案并列粘贴,在右侧留出分析区,用三类标签分类:①概念理解偏差(如混淆了等式性质);②计算失误(如移项未变号);③方法选择不当(如用公式法代替因式分解更高效),每周统计标签出现频率,精准定位薄弱环节。

第五步:善用数字工具辅助

安装具有分步解析功能的学习软件,当遇到难题时,先使用软件的“提示”功能获取思路方向,而非直接查看完整答案,例如某些APP会逐步显示“首先确定变量范围→其次建立等量关系→最后验证解的合理性”,这种分层提示能培养分步解题的思维习惯。

数学学习的核心是思维训练,答案只是路标而非终点,建议每天固定20分钟进行“无答案挑战”,完全依靠已有知识储备解题,次日再核对答案,这种刻意练习能显著提升考场上的应变能力,教育心理学研究表明,主动回忆的练习效果是被动阅读的3倍以上,合理利用答案资源,本质上是在构建属于自己的数学思维模型。

发表评论