小学数学怎么教简单点的

数学是小学阶段的基础学科,但许多孩子觉得它枯燥难懂,如何让数学教学更简单、有趣?关键在于打破传统模式,用孩子能理解的方式建立思维框架。

1. 从生活场景切入,让抽象概念具体化

数字与符号容易让孩子感到陌生,例如教加减法时,可以用水果、玩具等实物演示:

- 3个苹果吃掉1个,还剩几个?

- 积木搭成两堆,合并后总数是多少?

通过动手操作,孩子能直观理解“数量变化”的逻辑,而非死记硬背算式。

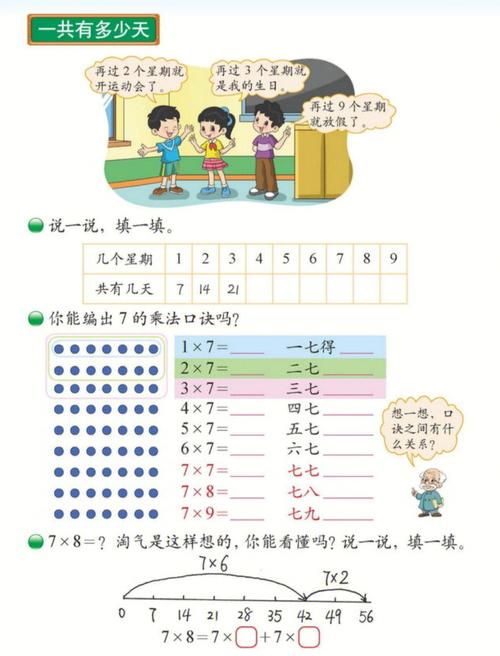

2. 游戏化设计,激发主动思考

将知识点融入游戏,学习效果事半功倍。

- 用扑克牌比大小练习“数的顺序”

- 通过跳格子游戏认识“单双数”

- 设计超市购物任务训练“元角分计算”

竞争机制和即时奖励会让孩子更投入,自然形成解题思维。

3. 拆解步骤,降低认知难度

面对复杂题目时,孩子容易因步骤多而放弃,例如解决“鸡兔同笼”问题:

- 第一步:画图表示头和脚的数量

- 第二步:假设全是鸡,计算总脚数

- 第三步:比较实际脚数,调整动物数量

分阶段引导能帮助孩子建立解题路径,避免思维混乱。

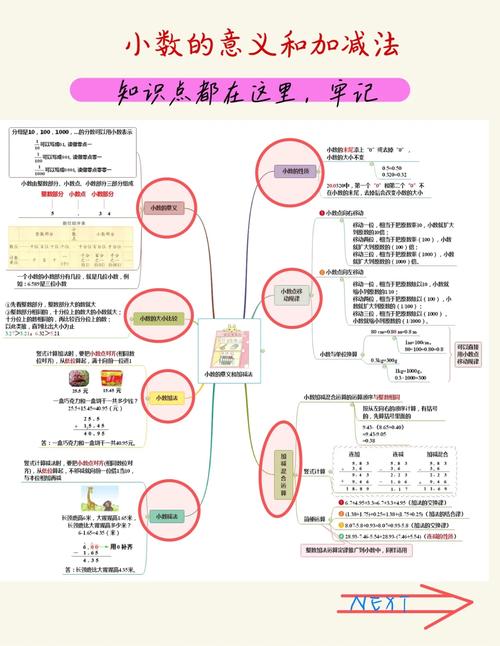

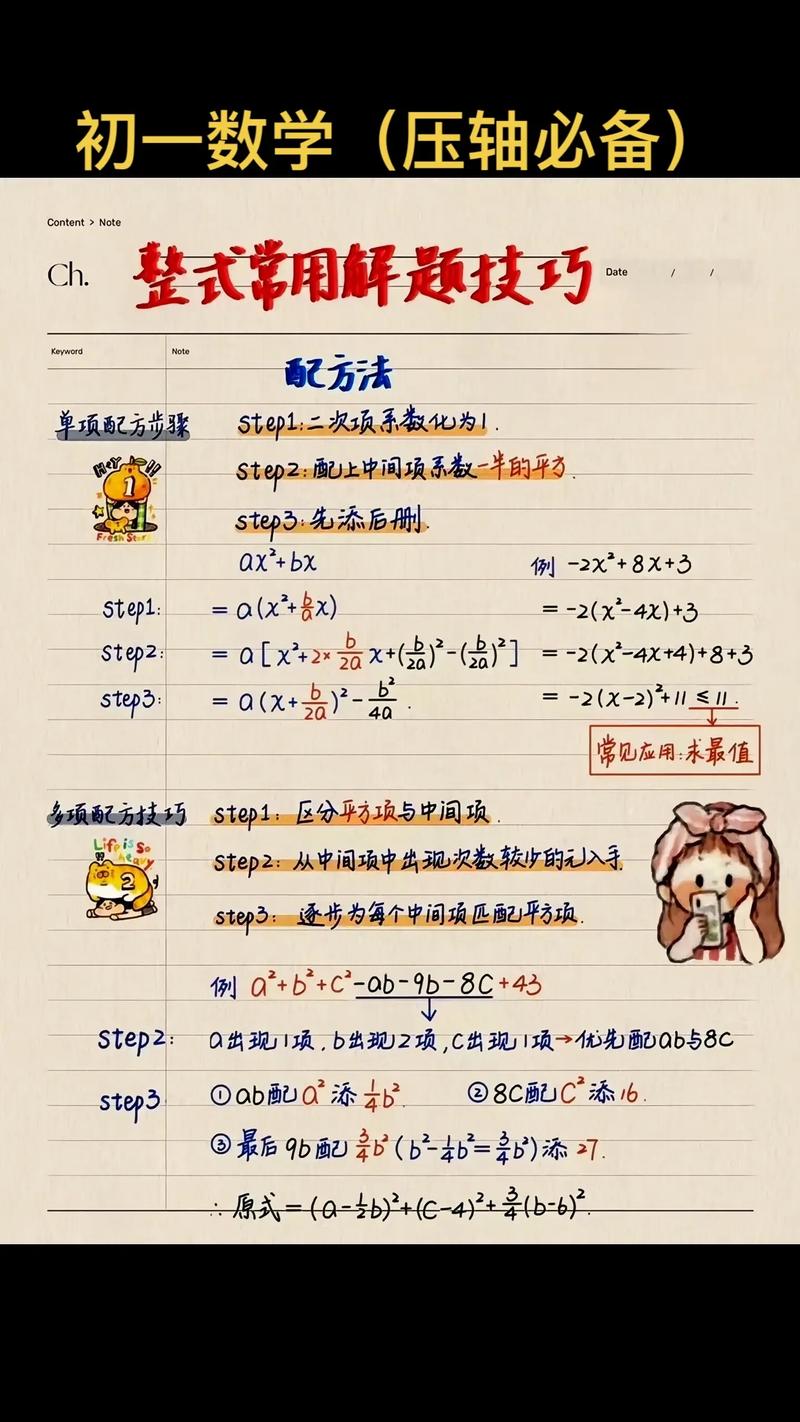

4. 用视觉工具辅助理解

图表、数轴、思维导图等工具能有效提升记忆,例如教分数时:

- 将圆形纸片平均分成4份,取走1份即1/4

- 用数轴标注1/2、3/4的位置,理解大小关系

视觉化呈现让抽象概念变得可触摸,符合儿童认知规律。

5. 允许试错,强化正向反馈

计算错误时,避免直接否定,可以说:“差一点就对了!我们看看哪里需要调整。”

- 孩子将17+5算成22,先肯定“20+5=25”的计算能力

- 再引导观察“17比20少3,所以结果应该减3”

积极反馈能保护学习热情,培养自主纠错习惯。

6. 关联跨学科知识,拓宽应用场景

数学与科学、艺术等领域结合,能提升学习意义感。

- 测量植物生长高度学习“单位换算”

- 用七巧板拼图理解“几何图形特性”

- 统计天气数据绘制“柱状图”

真实的应用场景让孩子明白“学数学有什么用”。

数学教学的核心不是快速得出正确答案,而是培养逻辑思维与问题解决能力,用孩子听得懂的语言、看得见的方式搭建知识阶梯,每个学生都能找到属于自己的数学入口,耐心观察他们的思考过程,比追求“一步到位”更重要。

发表评论