高中数学教材是构建学科体系的基础,不同教材版本承载着核心知识点与思维方法,对于学生而言,明确必读课本的范围与重点,能帮助其更高效地应对日常学习与升学考试,以下从教材选择、知识框架与应用角度展开分析。

必修教材:知识体系的核心载体

高中数学必修课程共三册(以人教版为例),覆盖高中阶段核心内容,必修一重点包括集合、函数、三角函数等模块,奠定代数与几何交叉分析的基础;必修二围绕立体几何、解析几何、统计概率展开,强化空间想象与数据处理能力;必修三则深入算法、概率与统计应用,衔接现代数学思维,这三册教材的系统学习,可帮助学生建立完整的数学逻辑链条。

选修教材:能力拓展的关键路径

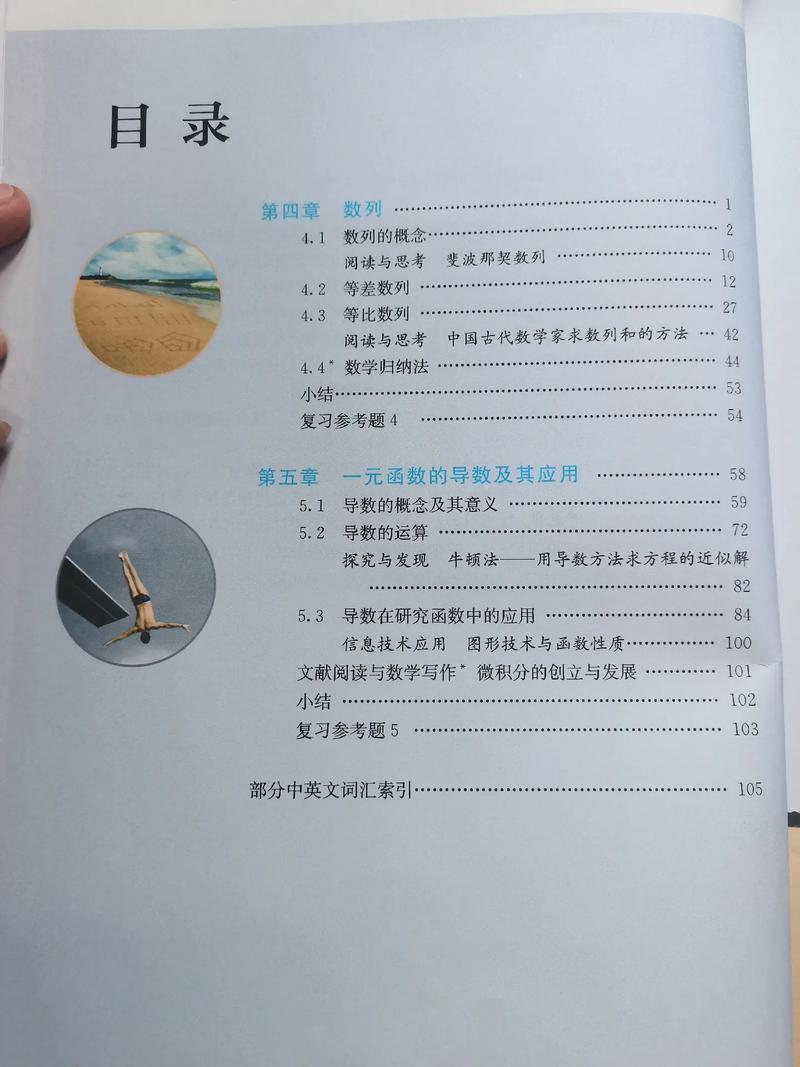

选修教材根据文理分科需求有所差异,理科生需重点研读选修2-1(圆锥曲线、空间向量)、2-2(导数与微积分)、2-3(计数原理与随机变量),这些内容直接关联高考压轴题型与大学先修知识,文科生应重视选修1-1(逻辑用语、导数应用)与1-2(统计案例、推理证明),此类知识在解决实际问题时具有较高实用性。

教材版本差异与学习建议

全国各地区教材版本存在差异(如北师大版、苏教版等),但均严格遵循教育部课程标准,以人教版为例,其例题设置梯度合理,课后习题涵盖基础巩固与思维拓展,建议学生在学习时做到三点:第一,精读课本定理推导过程,理解公式生成逻辑;第二,重视教材例题的变式训练,例如将函数应用题与生活场景结合;第三,建立错题本记录课本习题的非常规解法。

高考视角下的教材价值

近年高考命题趋势显示,超过70%的试题素材直接改编自教材例题或课后习题,例如2022年全国卷导数大题,其解题思路与选修2-2第三章导数的应用例题高度相似,这要求学生在复习阶段回归课本,尤其要关注教材中标注“探究”“思考”的开放性栏目,这些内容往往隐藏着命题逻辑。

个人观点:课本是根基,但灵活运用才是关键,建议每周安排固定时间重读教材目录,通过知识网络图串联不同章节概念,当遇到难题时,先追溯该题对应的课本知识点,再结合教辅资料进行拓展,这种“课本+拓展”模式能有效提升学习效率。

发表评论