初中数学预习的科学方法与实用技巧

数学是初中阶段的核心学科,预习作为学习闭环的第一步,直接影响课堂吸收效率与知识体系的建立,许多学生习惯将预习等同于“提前学一遍”,结果消耗时间却收效甚微,科学的预习策略需结合学科特点与认知规律,以下从目标设定、执行步骤到误区规避逐一解析。

一、明确预习的核心目标

预习并非提前掌握所有知识,而是为课堂学习铺路,需聚焦三点:

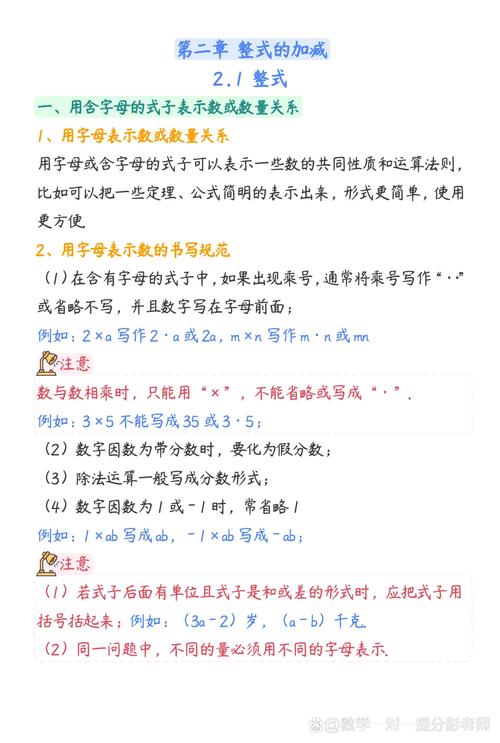

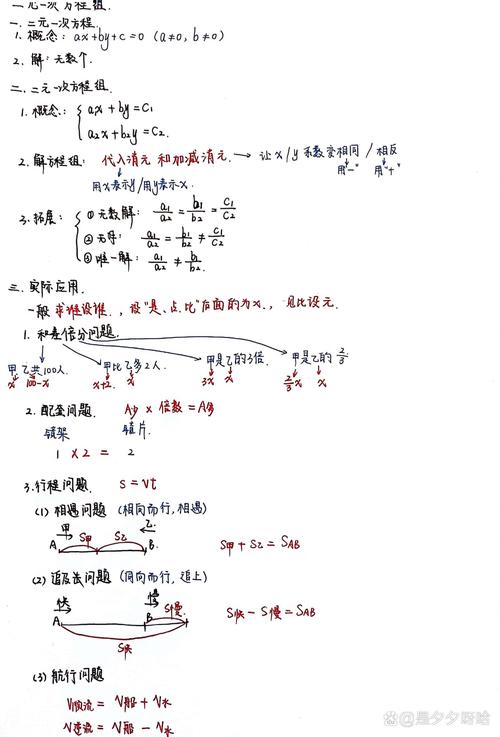

1、定位知识框架:快速浏览教材章节标题、导语与小结,明确本节内容在单元中的位置,一元一次方程”是代数思维的基础,衔接后续不等式与应用题。

2、标记疑问点:用符号(如△或?)标注不理解的概念或例题,例如分式运算中“分母不为零”的条件为何影响解法。

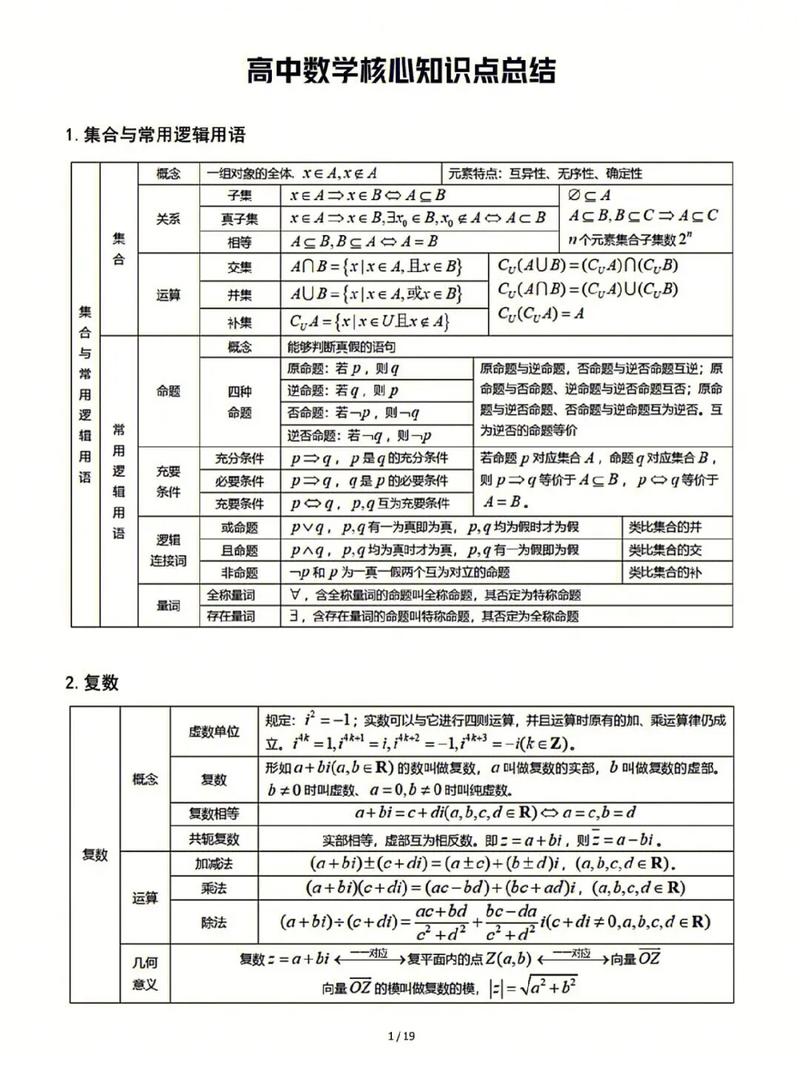

3、关联旧知识:回忆已学内容,如“正比例函数”与“一次函数”的图像关系,帮助建立知识网络。

二、高效预习的四个步骤

1、限时通读教材

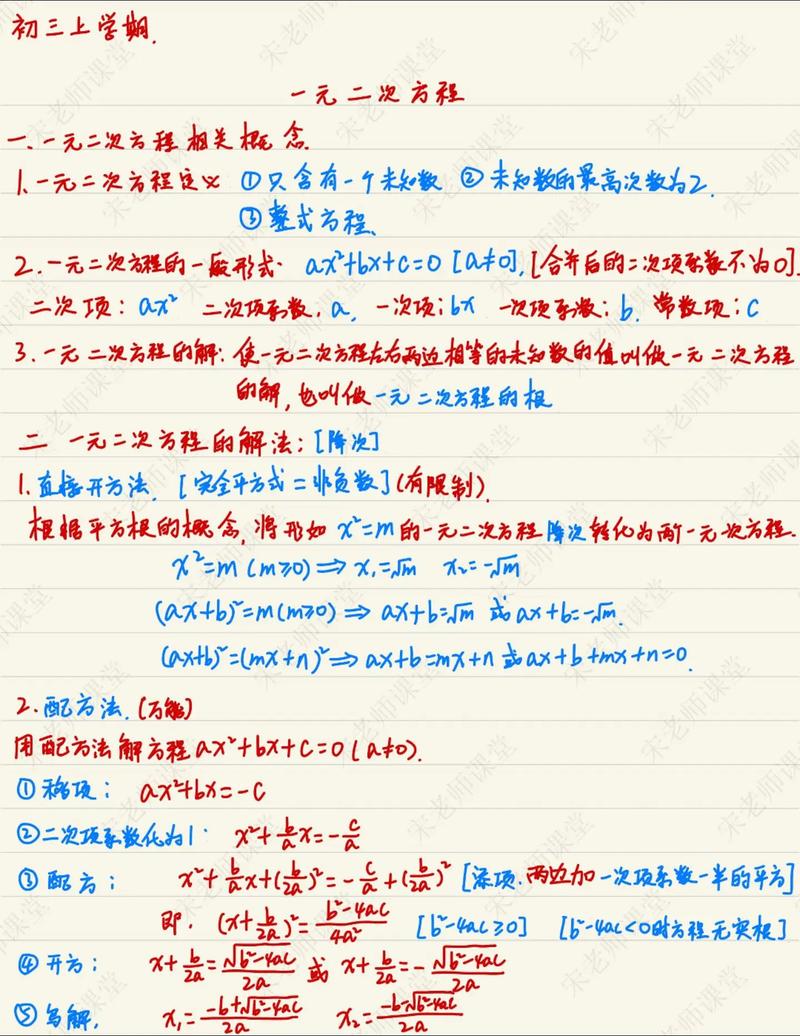

用5-8分钟快速阅读本节内容,重点看黑体字定义、公式推导和例题分析,例如预习“勾股定理”时,先记录定理表达式,再观察教材如何通过网格图验证结论。

2、动手标注与批注

准备双色笔:黑色记录重点,红色标注疑问,例如学习“轴对称图形”时,在“对称轴两侧图形全等”旁备注:“如何证明两个图形全等?是否需要特定条件?”

3、尝试基础练习

完成教材中的“随堂练习”或简单习题,例如预习“因式分解”后,试做分解x²+5x+6,即使出错也能在课堂中针对性听讲。

4、整理问题清单

将疑问按优先级排序,例如概念类问题(如“无理数与有理数的区别”)优先于技巧类问题(如“二次函数画图步骤”)。

三、避开三大常见误区

1、过度追求“完全看懂”

预习时若纠结于彻底理解难点,易产生挫败感,三角函数初步”涉及角度与边长关系,首次接触只需了解基本概念,课堂再深入消化。

2、依赖参考答案解题

直接对照答案完成习题,会掩盖思维漏洞,建议先独立思考,记录卡壳步骤,例如解方程组时哪一步逻辑断层,课堂重点听教师分析思路。

3、形式化预习

仅机械抄写公式或定理而无主动思考,效率低下,可改为用思维导图梳理知识点关联,例如将“平行四边形性质”与矩形、菱形对比记忆。

四、工具与习惯助力长期效果

工具选择:使用带有批注功能的电子教材,或准备活页笔记本分类记录问题。

时间分配:单次预习控制在15-20分钟,避免影响正常作业与休息。

复盘衔接:课后对比预习问题清单,评估解决程度,逐步优化预习重点。

数学预习的本质是“带着问题进课堂”,曾有学生反馈,坚持针对性预习后,课堂参与度提升50%以上,课后作业时间缩短30%,个人建议根据自身基础动态调整方法:基础较弱者可侧重概念理解,能力较强者可尝试拓展探究类问题,预习如同搭建思维脚手架——稳固框架,方能高效攀登。

发表评论