小学数学怎么不可?这个问题或许困扰过不少家长和学生,数学作为一门基础学科,从小学阶段开始就伴随孩子的成长,但很多人对它的态度却逐渐变得复杂——有人认为“数学太难”,有人觉得“学数学没用”,事实真的如此吗?

一、小学数学的“地基”作用不可替代

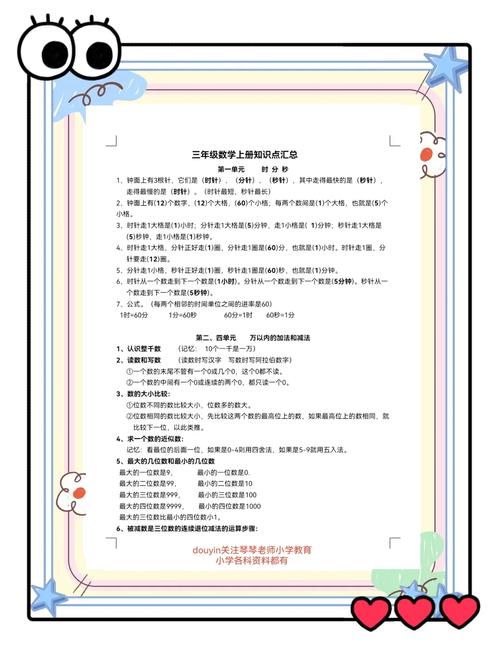

小学阶段的数学知识看似简单,加减乘除、几何图形、简单应用题……这些内容构建了孩子对数字、逻辑、空间的初步认知,就像盖房子需要稳固的地基,数学思维的形成直接影响孩子未来学习物理、化学甚至编程等学科的能力,北京师范大学曾发布研究报告指出,小学阶段数学成绩优异的学生,在中学阶段理科综合能力普遍更强。

二、数学不是“做题机器”训练场

部分家长存在误区:让孩子每天刷100道口算题、提前学习高年级内容就是重视数学,这种方式可能适得其反,数学教育的本质是培养解决问题的能力,而非机械运算,新课标特别强调“数学建模”和“跨学科实践”,比如让孩子测量教室面积计算地砖用量,用统计知识分析家庭月度开支,这种生活化的学习方式更能激发兴趣。

三、破除数学焦虑的3个关键点

1、理解>记忆

死记硬背公式不如理解推导过程,当孩子问“为什么先算乘除后算加减”,正是引导他们探索数学规律的好时机。

2、错误的价值

做错题时,重点应放在分析思考过程:“哪一步的推理出现了问题?”而不是单纯改正答案。

3、游戏化学习

利用七巧板理解几何对称,通过“24点”游戏训练运算能力,借助数独培养逻辑推理——让数学变得触手可及。

四、警惕“数学无用论”的隐形伤害

网络流行的“买菜用不上微积分”言论,本质是对数学教育价值的误解,数学培养的抽象思维、分析能力、严谨态度,直接影响个人决策能力,国际数学教育委员会主席梁贯成教授曾举例:疫情期间理解感染率计算、接种疫苗时间间隔等问题,都需要基础数学能力。

作为从事基础教育研究的工作者,我观察到:那些真正“学不好数学”的孩子,往往早期被贴上了负面标签,与其纠结“数学怎么不可”,不如思考“如何让孩子看见数学的可爱之处”,当数学不再等同于枯燥的练习题,当解题过程变成探索奥秘的旅程,这门学科自然会展现它独特的魅力。

发表评论