初中生如何找到适合自己的学习路径

数学是初中阶段的核心学科,也是许多学生感到困惑的科目,面对复杂的公式、抽象的概念,如何找到适合自己的方法,让成绩稳步提升?以下从学习习惯、思维训练和心理调整三个层面,提供可落地的建议。

一、基础巩固:别让“漏洞”拖垮进度

数学知识具有强连贯性,前一章的基础往往影响后续章节的理解。建议分三步自查薄弱点:

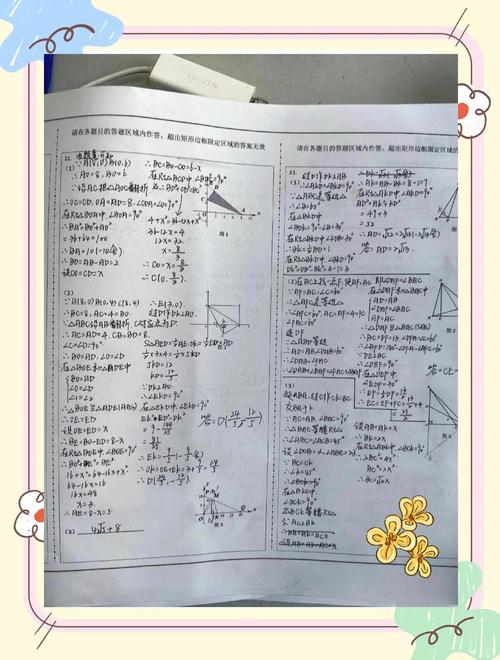

1、整理错题本:将作业、试卷中的错题按知识点分类,标注错误原因(如计算失误、概念混淆)。

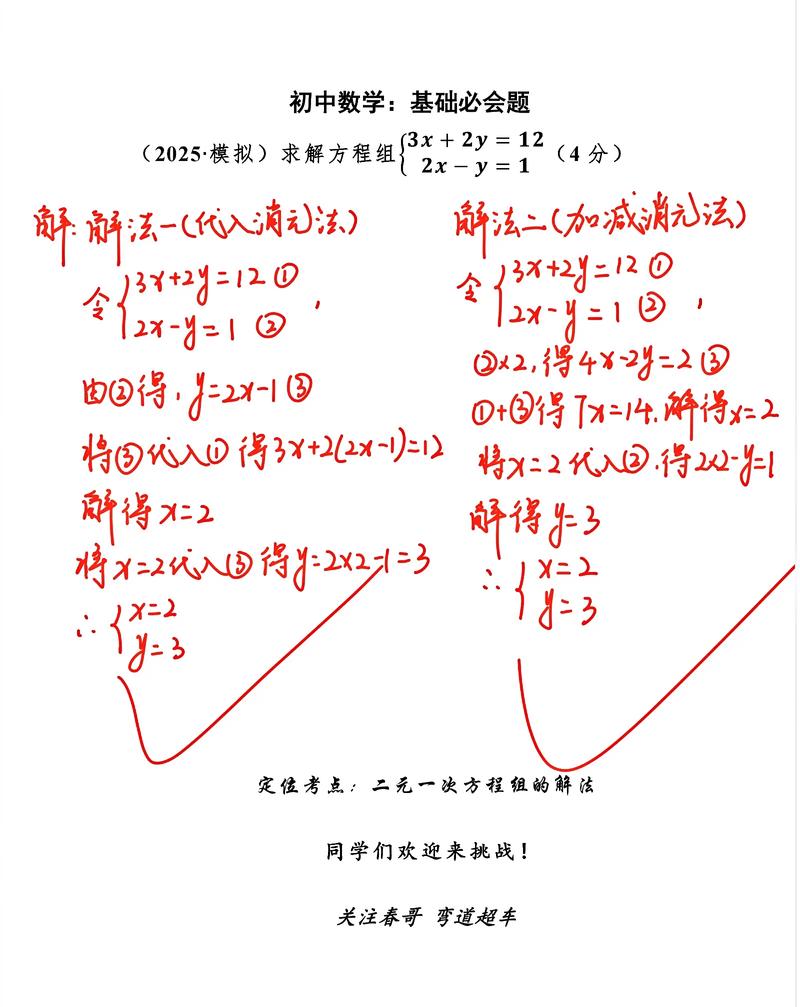

2、针对性补漏:优先解决重复错误率高的题型,例如一元一次方程应用题总错,可集中练习10道同类题,总结解题模板。

3、建立知识网络:每学完一章,用思维导图梳理公式、定理间的逻辑关系,避免知识点孤立。

*案例*:某学生发现几何证明题得分低,经排查发现“全等三角形判定条件”记忆模糊,通过重做课本例题,归纳“边角边”“角边角”的适用场景,两周后同类题型正确率提升至90%。

二、思维升级:从“套公式”到“活应用”

考试中,纯计算题占比逐渐减少,更多题目侧重考察逻辑推理能力。培养数学思维的关键在于:

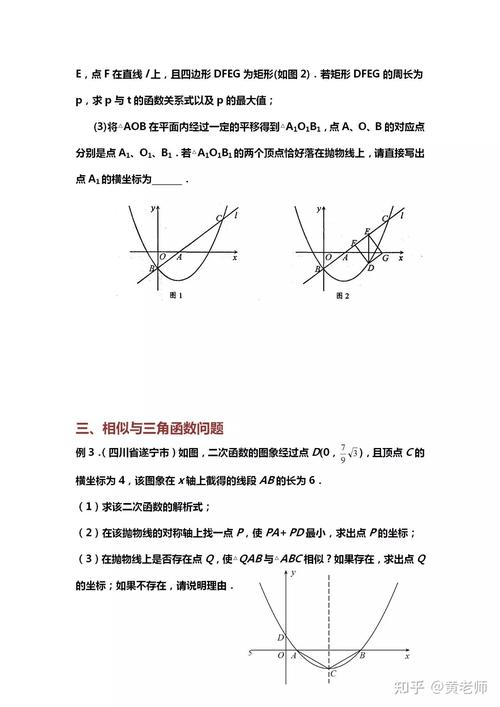

拆解题目结构:遇到难题时,用“条件分析法”圈出已知数据,反向推导解题步骤,求二次函数顶点坐标,先明确题目是否已给出标准式或需要自行配方。

限时训练:每天安排15分钟完成5道中档题,强迫大脑快速调动知识,长期坚持可提升考场应变能力。

跨章节联想:如学习“相似三角形”时,主动联系“比例线段”“勾股定理”,思考综合题的出题逻辑。

*教育研究*:北京师范大学一项实验表明,每周进行2次“一题多解”训练的学生,3个月后数学平均分提高12分。

三、心态管理:避免“低效努力”陷阱

许多学生投入大量时间刷题,成绩却停滞不前,问题常出在方法不当:

警惕重复劳动:已经掌握的知识点无需反复练习,重点应放在错题和拓展题上。

合理分配时间:将每天数学学习控制在1.5小时内,拆分为“30分钟新课预习+40分钟作业+20分钟错题复盘”。

接受阶段性波动:单元测试成绩起伏是正常现象,关注错题而非分数,避免焦虑情绪影响后续学习。

*误区纠正*:盲目购买教辅书不如吃透课本,教材例题是命题的重要参考,加权平均数”的应用题常改编自课本习题的变形。

数学成绩的提升没有捷径,但正确的方法能让努力事半功倍,若你正在为数学焦虑,不妨从今天开始,每天解决一个小问题——或许下一次考试,就会看到意想不到的突破。

(作者简介:教育领域从业者,专注学习方法研究6年,指导超千名学生实现数学逆袭。)

*注:本文参考教育部《义务教育数学课程标准》、华东师范大学《中学生数学学习心理研究》等资料。

发表评论