备课是小学数学教学的核心环节,直接影响课堂效果与学生理解深度,教师需从学生认知规律出发,将抽象数学概念转化为可感知的学习过程,以下是经过一线教学验证的有效备课策略。

第一步:精准定位学生认知起点

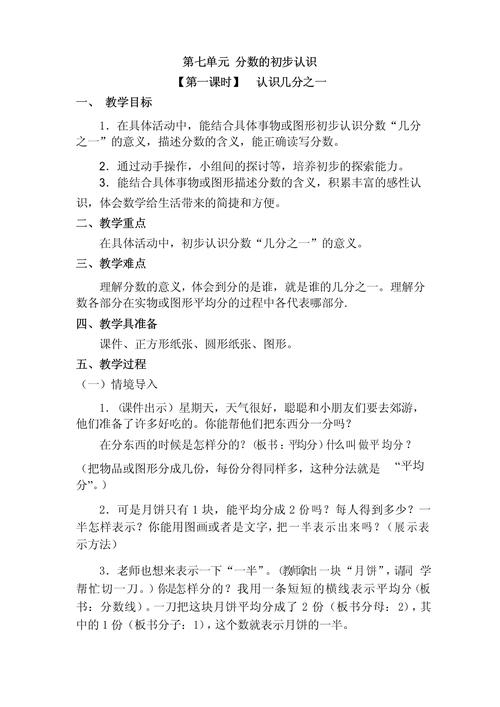

通过作业分析、单元前测或日常观察,掌握班级整体数学水平分布,三年级"分数的初步认识"备课前,可设计5道图形分割基础题,发现65%学生能用实物平均分苹果,但仅有32%能准确画出1/3的图示,这类数据能帮助教师确定教学难点,避免重复讲解已知内容。

第二步:拆解新课标要求

对照《义务教育数学课程标准》,将单元目标转化为三级阶梯:

1、基础目标(全体学生需掌握:如认识钟面结构)

2、发展目标(80%学生达成:如准确读出整点与半点)

3、拓展目标(学有余力者挑战:如计算经过时间)

以二年级"认识时间"单元为例,备课笔记应明确标注每个知识点对应的课标条目,确保教学内容不偏离国家要求。

第三步:设计阶梯式学习活动

每个核心概念设计3层探究环节:

- 具象操作(摆弄学具、实物演示)

- 图像表征(绘制思维导图、连线题)

- 符号抽象(数字运算、公式推导)

教学"长方形周长"时,先让学生用绳子围出课桌边框,接着在方格纸描画并测量,最后引导他们发现(长+宽)×2的规律,多模态体验能激活不同学习类型的孩子。

第四步:预设典型错例及应对

根据往届学生作业,提前整理易错题型。

- 计算24时制与12时制转换时,40%学生会混淆下午1时与13时对应关系

- 解两步应用题时,常遗漏中间步骤直接写结果

备课过程中准备可视化纠错工具,如设计对比鲜明的正误案例板,让学生通过观察自主发现错误规律。

第五步:嵌入形成性评价节点

在教案中标注3-5个关键反馈点:

1、新授10分钟后:1道即时检测题(书面或口头)

2、小组活动时:巡查记录2组典型讨论过程

3、课末5分钟:3句话小结本课收获

这些实时数据能让教师及时调整教学节奏,比如发现70%学生未能正确绘制平行四边形高时,立即插入动态几何软件演示环节。

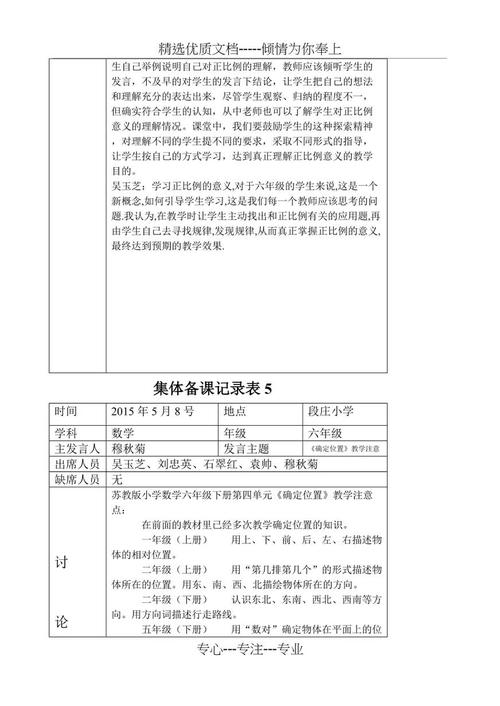

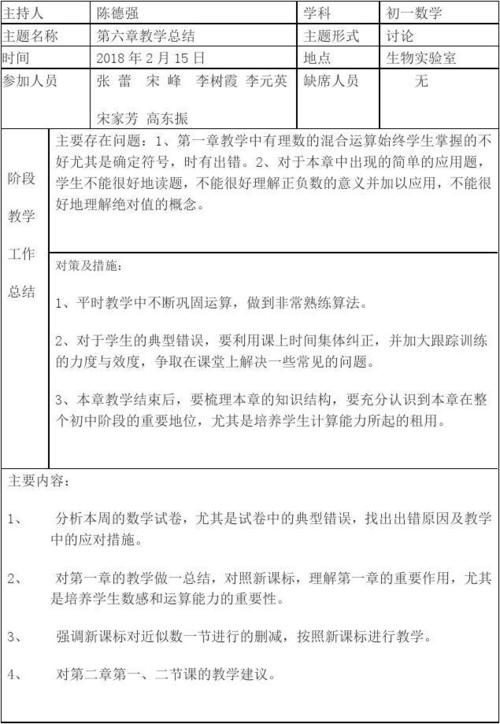

数学备课的本质是搭建思维脚手架,个人经验表明,花费40%时间研究学生真实困惑,30%时间设计认知冲突情境,剩余精力用于打磨引导语言的教师,往往能创造更高参与度的课堂,保持每周与同事进行案例研讨,定期回看自己的教学录像,比盲目收集教案模板更能提升备课质量。

发表评论