让课本成为你的制胜法宝

当看到数学书里密密麻麻的公式和例题,你是否感到无从下手?许多同学误以为数学书只是题目的集合,其实它是一座蕴藏知识的宝库,掌握正确方法,数学书就能成为你攻克难题、提升成绩的强大伙伴。

课前预习:带着问题去听课

- 通读了解脉络: 翻开新章节,先快速浏览标题、导语和小结,了解即将学习哪些核心概念(如“一元一次方程”、“全等三角形”),建立初步知识框架。

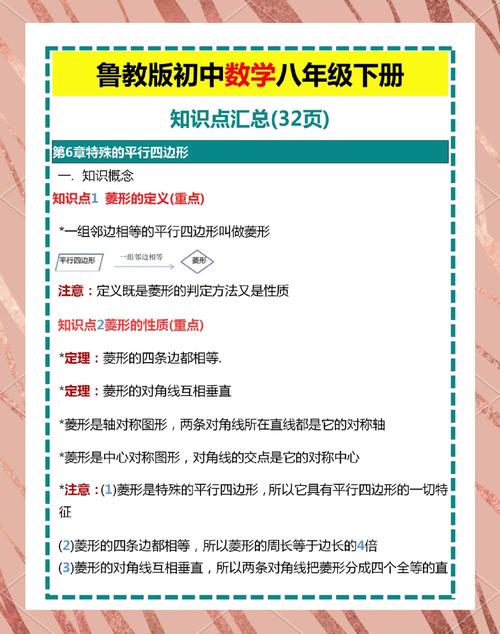

- 标记核心定义: 用荧光笔清晰标出教材中加粗的定义、定理和公式(如“勾股定理:直角三角形两直角边平方和等于斜边平方”),这是数学语言的基石,务必精准记忆。

- 主动尝试思考: 预习时遇到例题,别急着看答案,先尝试自己理解题意,思考可能的解题方向,哪怕暂时解不出,也能带着疑问走进课堂,听讲更专注。

课堂同步:让书本与老师讲解共振

- 紧跟老师节奏: 老师讲解书本重点(如某个定理的推导过程、例题的巧妙解法)时,手指要实时指向相应文字或图表,确保思维同步。

- 补充关键笔记: 在教材空白处,简洁记录老师强调的要点、拓展的思路或更优解法(如在例题旁补充“此题关键:利用等量代换”),让课本成为专属学习档案。

- 及时提问澄清: 当老师讲解与教材表述存在差异,或对某个步骤有疑问(如“为什么这里要添加这条辅助线?”),立刻举手提问,扫清知识障碍。

课后深耕:把书本知识转化为能力

- 例题精析与变式: 别满足于看懂例题答案,盖住解答步骤,自己重新推导一遍,验证是否真正掌握,尝试改变例题条件(如将数字换成字母,或调整图形结构),练习举一反三。

- 吃透课后习题: 认真完成课后练习题,它们是检验理解程度的标尺,思考每道题对应书本哪个知识点(如“这道题考察了平行四边形对角线性质”),解题后对照书本概念加深印象。

- 结构化梳理整合: 学完一章,利用书本目录和章节小结,用思维导图梳理知识网络,清晰呈现概念(如“函数”)、公式(如“二次函数顶点式”)及其关联,构建系统认知。

善用工具与习惯:让学习事半功倍

- 公式定理工具书: 备一本便携的初中数学公式定理手册,方便快速查阅、对比记忆,加深对书本核心内容的理解。

- 错题溯源管理: 建立错题本至关重要!记录错题时,务必标注该题涉及的书本知识点及页码(如“对应课本P58,二次根式化简”),定期回顾错题本并重做,实现精准提升。

- 定期回顾温习: 知识易遗忘,养成周末或单元结束后翻阅数学书的习惯,重温重点定义、经典例题和易错点,巩固长期记忆。

北京师范大学教育心理学课题组研究发现,系统化使用教材的学生,其知识迁移能力显著高于仅依赖教辅的学生,数学书不仅是知识的载体,更是培养逻辑思维、解决问题能力的训练场,请翻开你的数学书第三章,尝试用预习三步法去探索新知识吧。

发表评论