小学数学题不刷题怎么做?激发思维比重复练习更重要

看着孩子面对数学题抓耳挠腮,很多家长的第一反应是:“多买几本习题册,练多了就会了!” 填鸭式的刷题,往往让孩子早早对数学产生畏惧,甚至扼杀了探索的兴趣,提升数学能力,完全有比刷题更生动、更有效的方式。

让数学从课本走进生活:发现无处不在的“数”

- 超市里的数学课: 带孩子购物时,请他比较价格(“这盒牛奶比那盒便宜多少钱?”)、估算总价(“我们买的这些东西大概要花多少钱?”)、计算折扣(“打八折后这件衣服多少钱?”),真实场景让抽象的数字有了意义。

- 厨房里的度量衡: 一起烘焙蛋糕,让孩子用量杯量面粉、用电子秤称糖,理解“克”、“毫升”、“1/2杯”的概念,分蛋糕时,讨论如何公平地切分,引入分数的初步感知。

- 游戏中的策略思维: 玩棋类游戏(如跳棋、五子棋)需要计算步数、预测对手行动;简单的桌游涉及资源分配和概率判断,在玩中锻炼逻辑推理和解决问题的能力。

动手操作:指尖上的数学智慧

- 玩转七巧板与积木: 用七巧板拼出各种图形,深刻理解形状特征、面积守恒(图形变化但面积不变),用积木搭建,感受空间结构、对称性,理解三维与二维视图的关系。

- 折纸中的几何奥秘: 一张普通的纸,通过折叠可以变成三角形、正方形、长方体,在折叠过程中,孩子直观地看到角、边、对称轴、面积变化等几何概念,比死记硬背定义生动百倍。

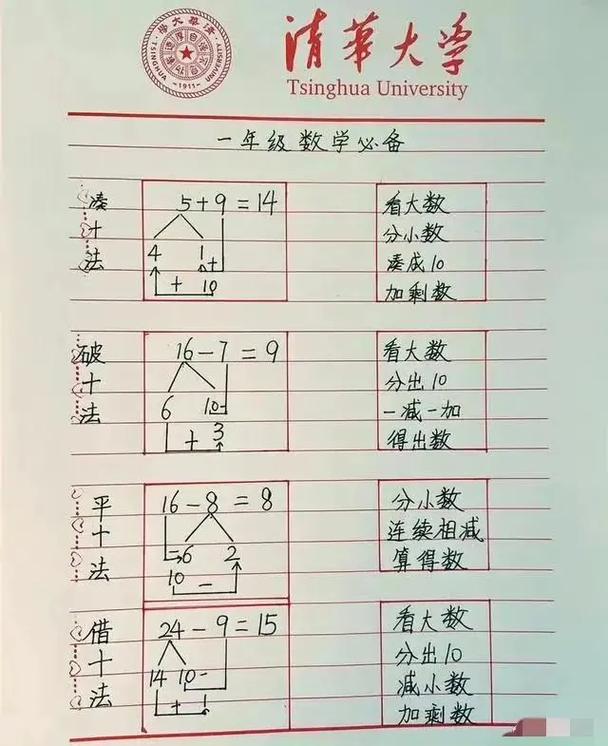

- 小棒摆算式: 对于低年级孩子,用牙签或小棒摆出加减法算式(如5根棒加3根棒等于8根棒),或者理解“凑十法”(9+5,从5里拿1根给9凑成10,剩下4根,就是14),将抽象运算具象化。

深度对话:问“为什么”比要答案重要

- 鼓励表达思路: 当孩子解出一道题,别急着看结果对不对,问问:“你是怎么想到这个方法的?”、“能跟我讲讲你的思路吗?”,清晰表达的过程,就是梳理和巩固思维的过程。

- 拥抱“错误”的价值: 孩子做错题时,避免直接否定,可以说:“这个答案很有趣,能告诉我你是怎么得到它的吗?” 了解错误根源(是概念混淆、计算失误还是理解偏差)才能针对性引导,错误是思维成长的宝贵阶梯。

- 提出开放式问题: 不局限于“答案唯一”的题目。“用12根相同的小棒,你能围出多少种不同的长方形?它们的面积一样吗?”这类问题没有标准答案,鼓励探索、比较、归纳,培养思维的灵活性和深度。

巧用故事与游戏:点燃兴趣的引擎

- 数学绘本的力量: 选择优秀的数学启蒙绘本,这些故事将数学概念(如分类、排序、规律、时间)巧妙融入情节,孩子听得津津有味,数学知识不知不觉就吸收了。

- 设计趣味数学挑战: “家里每个人的身高大概是多少?我们来量一量、排排序吧!”、“从家到学校有几种不同的走法?哪条路最近?”,将数学变成有趣的探索任务。

- 善用优质益智APP/教具: 选择强调逻辑推理、空间想象、问题解决能力的APP或实体教具(如逻辑狗、数独、华容道),重点是互动和思考,而非简单重复答题。

夯实根基:理解重于速度

- 数感是基石: 低年级务必重视数感的培养,让孩子真正理解“7”代表什么(7个苹果、第7个位置),掌握数与量的对应,熟练进行10以内数的分合,这是未来计算流畅的基础。

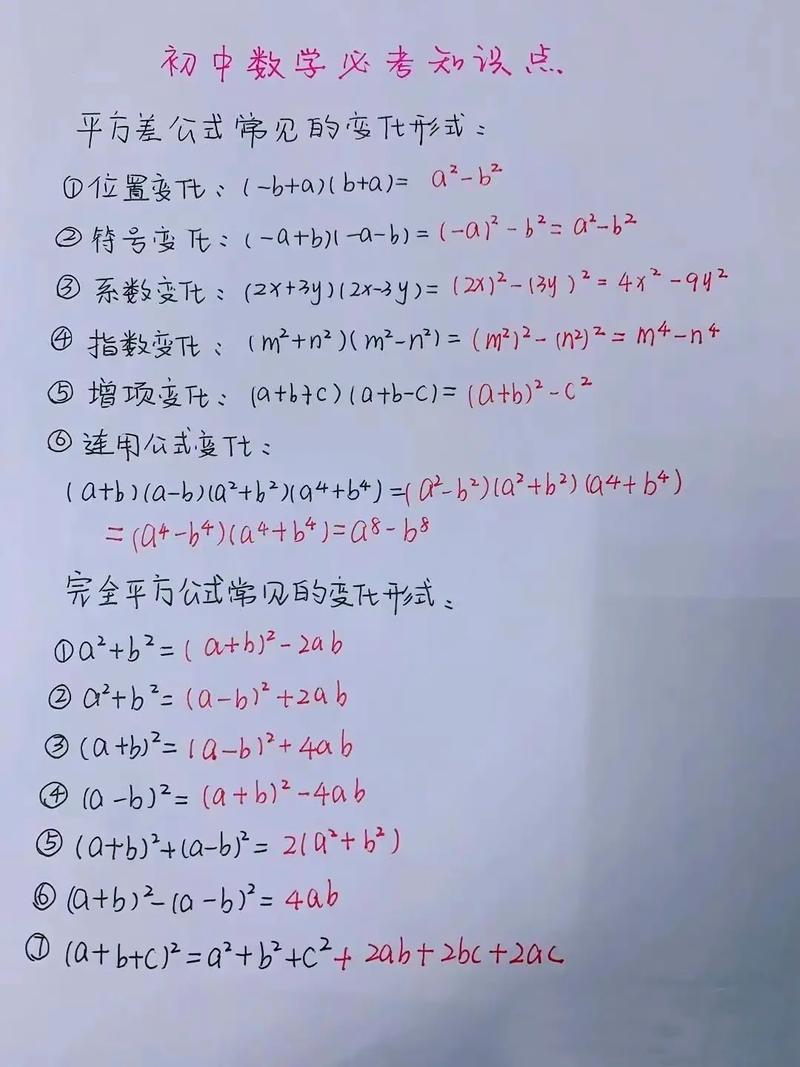

- 吃透概念本质: 学习新概念时(如乘法、分数、周长面积),确保孩子理解其“是什么”和“为什么”,用实物、画图等方式帮助建立清晰表象,概念清晰,才能举一反三,避免机械套公式。

- 允许“慢思考”: 不必过分追求计算速度和题量,给孩子充分的时间去观察、尝试、调整、反思,深度思考带来的理解,远比快速完成大量浅层练习有价值。

真正的数学启蒙,不在于刷了多少道题,而在于是否在孩子心中种下了探索的种子,点燃了思考的火花,当您放下对“题海”的执念,带孩子在生活中发现数学、在操作中体验数学、在对话中深化数学、在游戏中享受数学,您会惊喜地发现,那些看似困难的题目,孩子反而能用更灵活、更本质的方式去理解和解决,数学思维的培养,才是让孩子受益终身的核心能力。

还没有评论,来说两句吧...