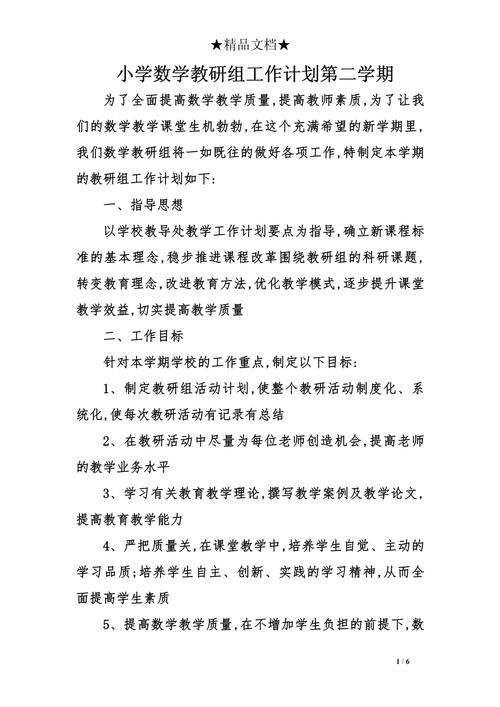

理解题目过多的成因

有时老师布置的习题旨在巩固知识点,但可能未充分考虑学生之间的个体差异,孩子可能在某些部分已经掌握,不需要重复练习;而在薄弱环节,却缺乏有针对性的训练,盲目地完成所有题目,反而会消耗孩子的时间和兴趣。

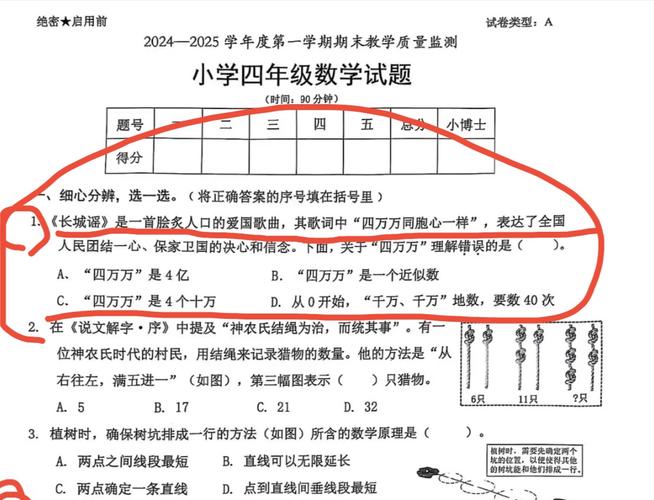

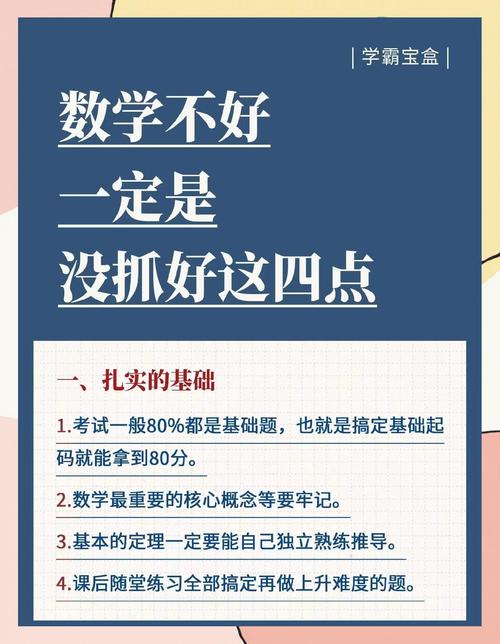

分层次筛选题目

建议与孩子一起整理作业内容,区分“基础巩固题”和“能力提升题”,如果孩子对某类题目已经非常熟练,可以与老师沟通,适当减少同类题量的练习,把时间留给更需要加强的部分,有效学习的关键在于精准,而非数量。

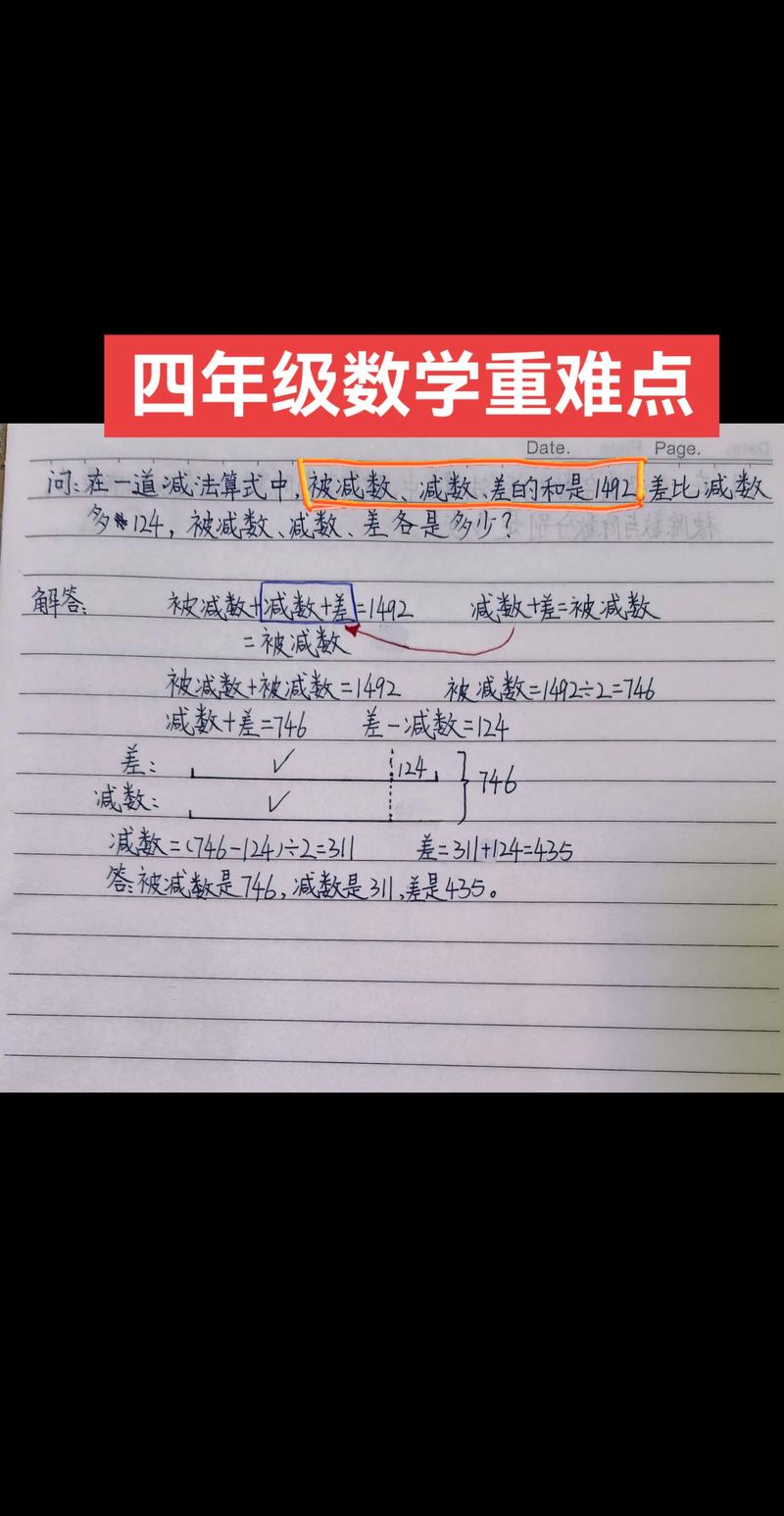

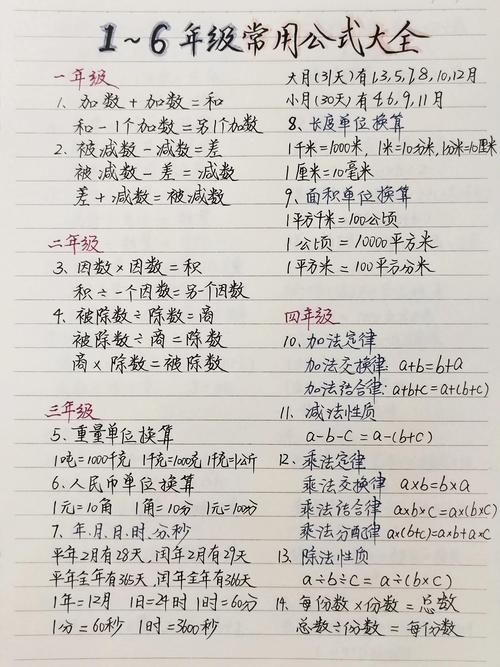

注重方法与思路的培养

数学不是机械重复,而是思维训练,鼓励孩子在做题时多问“为什么”,理解每一步的推理逻辑,而不是死记步骤,应用题可以引导孩子先梳理已知条件、再寻找解题路径,培养分析能力,掌握一种方法,比算对十道题更有价值。

合理规划时间与节奏

为孩子制定合理的作业计划,避免长时间连续学习,采用“番茄工作法”,每25分钟专注学习后休息5分钟,能提升效率并减少疲劳感,如果发现孩子每天写数学作业的时间明显超过合理范围,不妨主动与学科老师沟通,反馈实际情况。

善用工具与资源

现在有很多优质的学习平台提供精选习题和知识点解析,可以帮助孩子集中练习薄弱环节,一些动画视频、数学游戏也能在趣味中巩固概念,减少枯燥感。

关注孩子的情绪与状态 容易让孩子产生厌学情绪,重要的是保持孩子对数学的兴趣和信心,当他们遇到困难时,给予支持而非压力;完成高质量练习后,及时给予肯定,心理状态往往直接影响学习效果。

个人观点:

让孩子从题海中解脱出来,需要家长和老师的共同理解与努力,教育的本质是培养思维能力和学习兴趣,而不是用题目数量衡量努力程度,我们应该更关注孩子是否真正理解了知识,是否学会了运用,而不是仅仅检查他们完成了多少道题,适度练习、针对强化、保持兴趣——这才是可持续的学习方式。

发表评论