教学目标

目标明确性:教学目标应清晰、具体,涵盖知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面,且符合课程标准和学生实际。

目标达成度:观察教师在教学中是否围绕教学目标展开教学活动,以及学生对教学目标的达成情况,如通过课堂提问、练习、测验等方式检测学生对知识的掌握程度和能力的发展情况。

内容准确性应准确无误,无科学性错误,符合数学学科的逻辑和原理,同时要紧密围绕教学目标选择和组织教学内容,突出重点、突破难点。

内容系统性:关注教学内容的组织是否具有系统性和连贯性,能否将零散的知识点有机地整合在一起,形成完整的知识体系,帮助学生构建良好的认知结构。

内容拓展性:适当评价教师对教学内容的拓展和延伸,如引入相关的数学文化、实际应用案例等,以丰富学生的学习体验,拓宽学生的视野,培养学生的数学素养和应用意识。

教学方法

教法多样性:观察教师是否采用了多种教学方法,如讲授法、讨论法、探究法、演示法、练习法等,并能根据教学内容和学生的实际情况灵活选择和运用,以达到最佳的教学效果。

学法指导性:评价教师是否注重对学生学习方法的指导,引导学生学会自主学习、合作学习和探究学习,培养学生的学习能力,如教会学生如何预习、复习、做笔记、总结归纳等。

互动有效性:关注师生之间、生生之间的互动情况,包括互动的频率、深度和广度,教师是否能有效地引导学生参与课堂互动,激发学生的学习兴趣和思维活力,促进学生之间的交流与合作。

教学过程

导入环节:评价导入方式是否新颖、有趣,能够吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣和求知欲,为新课的学习做好铺垫。

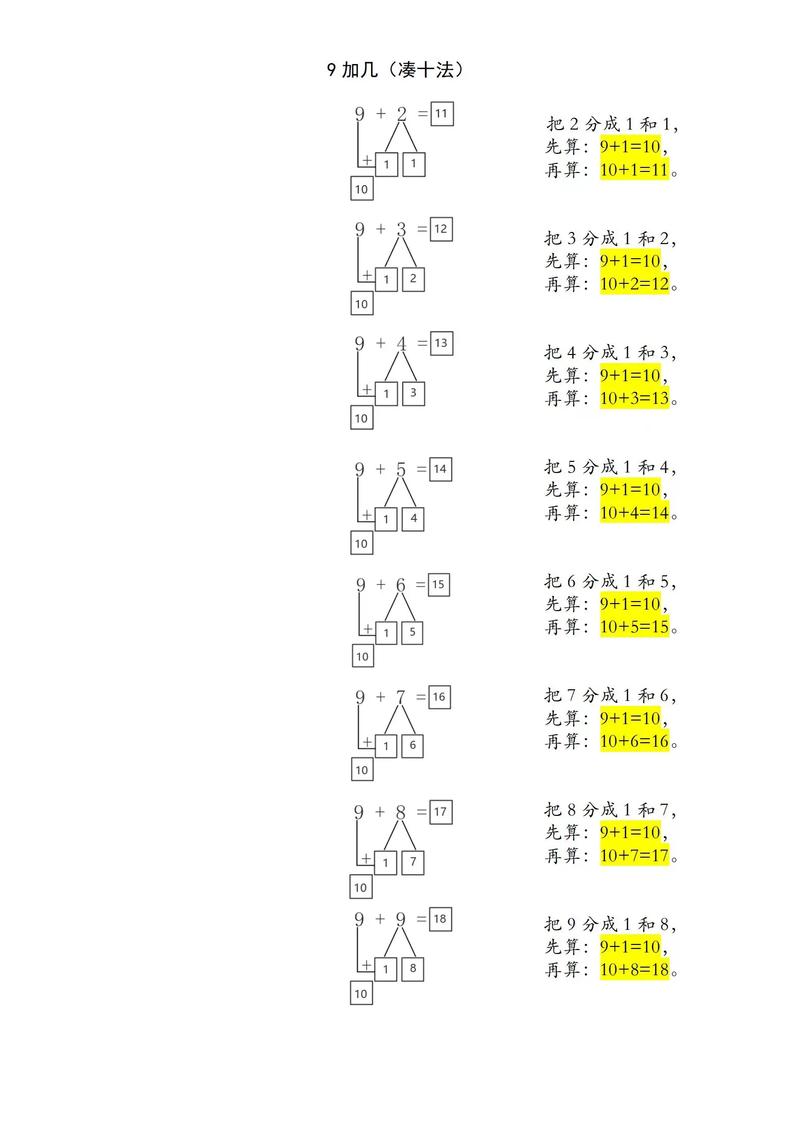

新授环节:观察教师的教学思路是否清晰,教学环节是否紧凑,过渡是否自然流畅,讲解是否深入浅出、通俗易懂,能否引导学生积极思考、主动探索,培养学生的创新思维和实践能力。

练习环节:练习设计是否有针对性、层次性和多样性,能否覆盖本节课的重点知识和关键技能,让学生通过练习巩固所学知识,提高解题能力和应用能力,同时教师是否能及时反馈学生的练习情况,对学生存在的问题进行个别辅导和集中讲解。

总结环节:教师是否能引导学生对本节课的内容进行系统总结,梳理知识脉络,归纳解题方法和技巧,帮助学生加深对知识的理解和记忆,同时培养学生的归纳总结能力和语言表达能力。

时间把控:评价教师对课堂教学时间的把握是否合理,各个环节的时间分配是否得当,是否能在规定的时间内完成教学任务,不出现前松后紧或拖堂现象。

教学基本功

教态亲和力:教师的教态应自然、亲切、大方,面带微笑,眼神关注全体学生,给学生一种亲和力和感染力,营造轻松愉快的课堂氛围。

语言表达力:教师的语言应准确、简洁、生动,语速适中,表达清晰流畅,逻辑严密,具有较强的启发性和引导性,能够用通俗易懂的语言将复杂的数学知识讲解清楚,同时要注意使用规范的数学语言和术语。

板书规范性:板书设计要合理、工整、美观,重点突出,条理清晰,能够体现教学的主要内容和逻辑关系,有助于学生对知识的理解和记忆,同时要注意板书的书写速度和时机,避免影响教学进度。

教具运用能力:如果使用了教具或多媒体等辅助教学手段,评价其使用的适时性、适度性和有效性,是否能更好地帮助学生理解抽象的数学概念和知识,提高教学效果。

教学效果

学生参与度:观察学生在课堂上的表现,如注意力是否集中,参与课堂互动的积极性和主动性如何,是否主动提问、回答问题、参与讨论等,通过学生的参与度可以反映出教师的教学是否能够激发学生的学习兴趣和学习动力。

知识掌握度:通过课堂提问、练习、测验等方式了解学生对知识的掌握程度,如学生对基本概念、定理、公式的理解和应用情况,解题的正确率和速度等,以此判断教学目标的达成情况。

能力发展度:关注学生在思维能力、创新能力、实践能力等方面的发展情况,如学生能否独立思考问题、提出独特的见解和解决方案,能否运用所学知识解决实际问题等,这是衡量教学效果的重要指标之一。

发表评论