小学数学教学的好坏可以从多个方面进行评价,以下是一些关键的维度和标准:

一、教学目标

1、全面性:教学目标应涵盖知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度,在教授“三角形面积”时,不仅要让学生掌握计算方法,还要培养其空间观念和逻辑思维能力,同时激发学生对数学学习的兴趣。

2、适切性:符合课程标准和学生年龄特点,既不拔高也不降低要求,如低年级的数学教学目标应着重于基础数数、简单加减法等基础知识和基本技能的培养,而高年级则可适当增加一些综合运用和拓展性的目标。

3、明确性:清晰具体,可衡量、可达成,将“提高学生的计算能力”细化为“学生在规定时间内完成一定数量的四则运算题目,且正确率达到90%以上”。

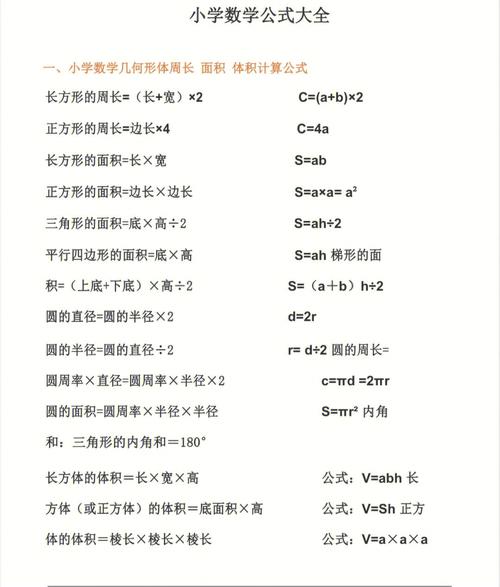

1、科学性:准确无误,遵循数学学科的逻辑和规律,教师所传授的定理、公式等必须是经过严格证明和验证的,不能出现错误或误导性的信息。

2、系统性:由浅入深,循序渐进,知识点之间衔接自然,先学习整数的加减法,再学习小数、分数的加减法;先认识简单的几何图形,再学习复杂图形的特征和计算方法。

3、趣味性:结合生活实际和学生兴趣,增加内容的吸引力,如通过讲述数学家的故事、数学在生活中的应用等方式,让学生感受到数学的趣味性和实用性。

三、教学方法

1、灵活性:根据教学内容和学生实际情况,选择合适的教学方法,如讲授法、讨论法、探究法、演示法等,并灵活运用多种方法相结合,在讲解数学概念时可采用讲授法,而在解决实际问题时可组织学生进行小组讨论和探究。

2、启发性:注重引导学生主动思考、积极探究,培养学生的独立思维能力,教师可通过提问、设置悬念等方式激发学生的求知欲,让学生在思考中发现问题、解决问题。

3、有效性:能够帮助学生高效地理解和掌握知识,提高教学效率,利用多媒体教学手段展示抽象的数学概念和图形,有助于学生更直观地理解。

四、教学过程

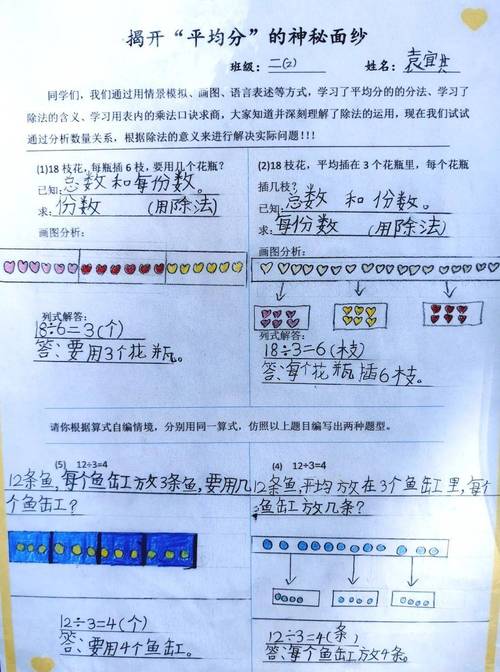

1、导入环节:能够吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣,为新课的学习做好铺垫,通过创设情境、提出问题、游戏等方式导入新课,让学生自然地进入学习状态。

2、新授环节:讲解清晰,重点突出,难点突破得当,教师要把握好教学的节奏和容量,合理安排时间,确保学生能够跟上教学进度,理解和掌握重点知识。

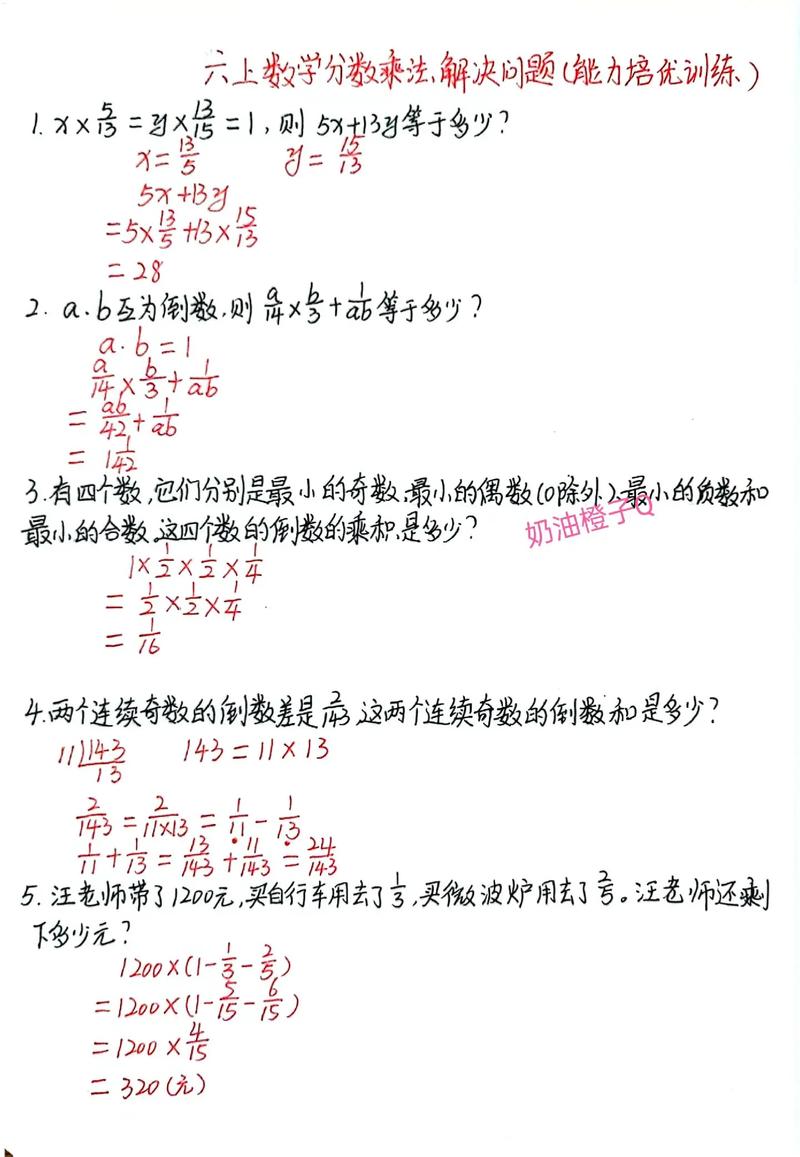

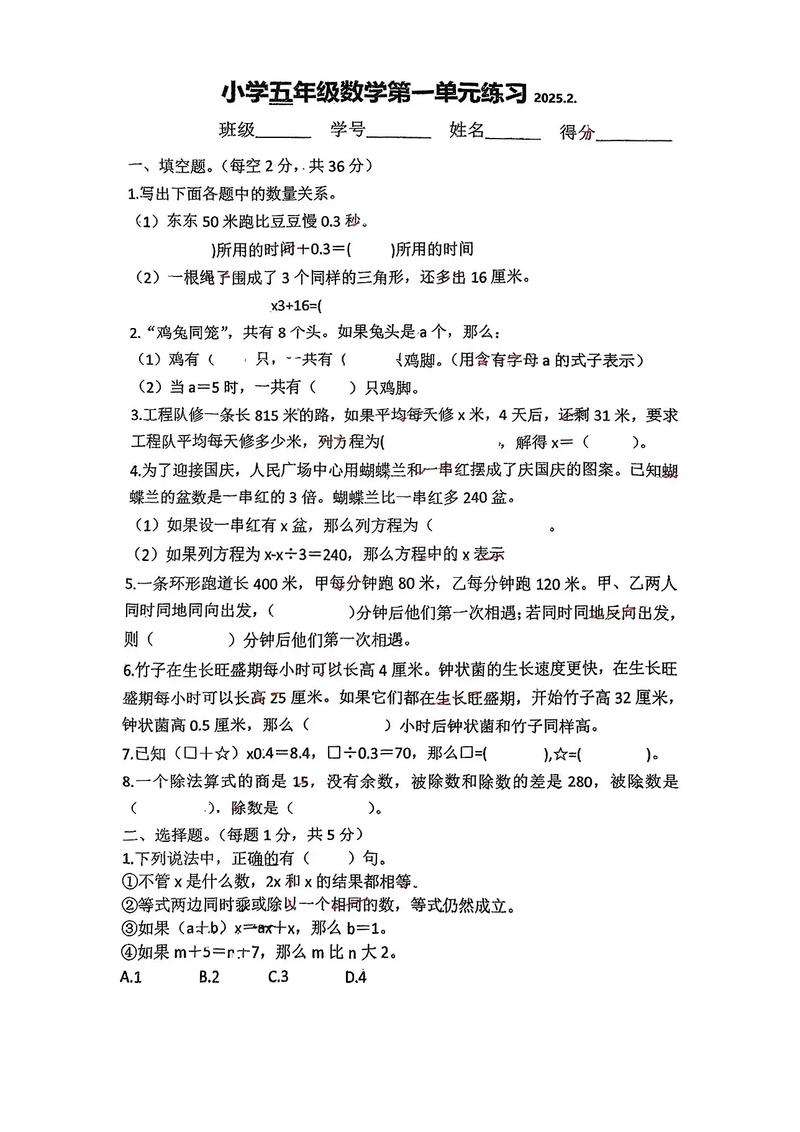

3、练习环节:有针对性,层次分明,形式多样,既要有基础知识的巩固练习,又要有能力提升的拓展练习,让不同层次的学生都能得到锻炼和提高。

4、总结环节:帮助学生梳理知识,形成系统的知识结构,加深对所学知识的理解和记忆,教师可引导学生回顾本节课的重点内容、学习方法和收获等。

五、教学基本功

1、板书设计:简洁明了,布局合理,重点突出,板书要规范、工整,能够体现教学的重点和难点,有助于学生记录和复习。

2、教态:亲切自然,仪表端庄,举止大方,教师要保持良好的教态,给学生以积极的影响,增强师生之间的亲和力。

3、语言表达:准确清晰,生动形象,富有感染力,教师要用简洁明了的语言讲解数学知识,避免使用过于复杂的词汇和句子,同时要注意语速适中,语调抑扬顿挫。

4、操作技能:熟练使用教具、学具等辅助教学工具,能够准确地进行演示和操作,在使用投影仪、电子白板等设备时,要操作熟练,确保教学的顺利进行。

六、教学效果

1、知识掌握:通过课堂提问、作业批改、测试等方式,了解学生对知识的掌握程度,看是否达到了预期的教学目标,学生能否正确地运用所学的数学知识解决实际问题,计算的准确性和速度是否有所提高等。

2、能力培养:观察学生在思维能力、创新能力、实践能力等方面的发展情况,学生是否能够独立思考问题,提出自己的见解和解决方案;是否具有创新意识和实践能力,能够将所学知识应用到实际生活中。

3、情感态度:关注学生对数学学习的兴趣和态度的变化,是否增强了学习的自信心和积极性,学生是否主动参与课堂活动,是否对数学学习产生了浓厚的兴趣,不再害怕数学等。

判断小学数学学习效果,可结合课堂表现、作业完成情况以及考试成绩综合评估,重视孩子思维逻辑能力的培养和应用题解决能力是关键;同时关注其基础知识的掌握和巩固情况以全面评价学习成效如何提升数学成绩的方法与技巧等也很重要哦!