(开头不写标题)

哎,你说现在这小学一年级的数学题,咋看起来比咱们小时候难多了?什么凑十法、破十法,还有各种图形规律题,别说孩子了,连家长都可能挠头,这时候问题就来了——到底要不要给孩子报数学辅导班?报了能解决啥问题?不报的话,家长自己怎么教? 别急,咱们今天就来掰扯掰扯,保证让你听完心里有谱!

一、先搞明白:孩子真的需要辅导班吗?

很多家长一看到孩子作业错得多,或者老师反馈“基础不扎实”,立马想到报班,但咱得冷静想想:问题到底出在哪儿? 是知识点没听懂,还是做题习惯不好?或者是孩子压根没适应小学节奏?

举个真实例子:邻居家娃刚上一年级,10以内加减法总出错,家长急吼吼报了班,结果发现孩子的问题不是“不会算”,而是做题时总看错符号(比如把“+”看成“-”),这种时候,辅导班讲再多速算技巧也没用,重点应该是培养孩子的专注力。

所以啊,先做这三步再决定报不报班:

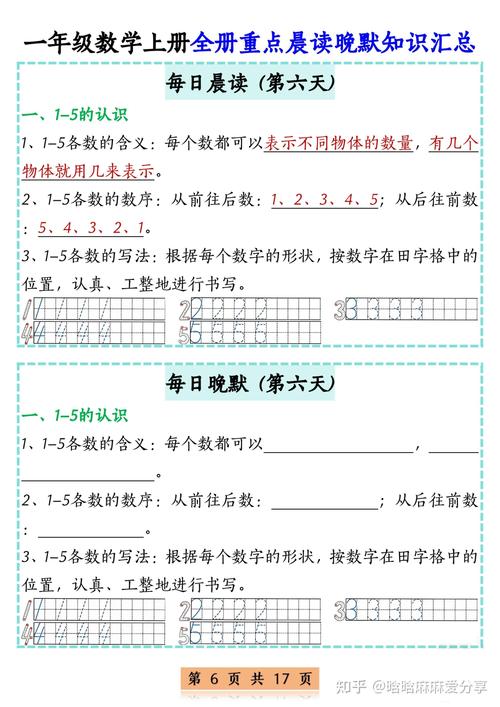

1、观察孩子作业和考试卷,找到具体薄弱点;

2、和老师沟通,了解是知识漏洞还是习惯问题;

3、在家试着重现错题,看孩子能不能自己纠正。

如果发现孩子确实是知识点没掌握(比如不理解“数的组成”或“位置关系”),或者课堂进度太快跟不上,这时候再考虑辅导班也不迟。

二、选辅导班,别光看“名师”招牌!

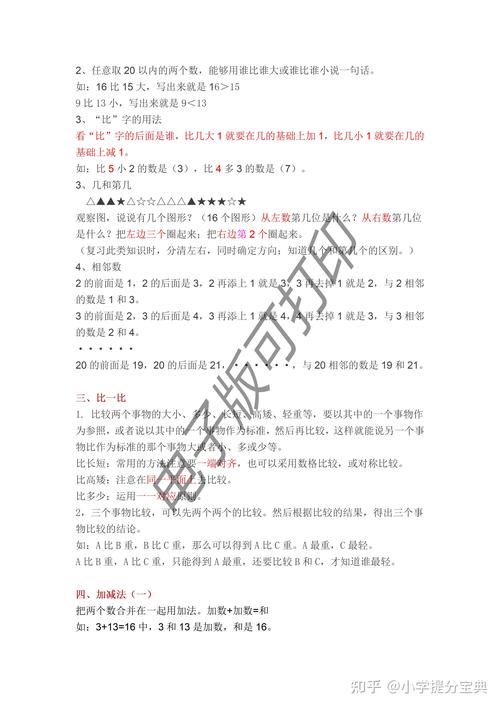

现在市面上的辅导班五花八门,什么“思维拓展”“奥数启蒙”“同步提升”……看得人眼花,但选班的核心就两点:匹配需求+孩子能接受。

有的机构主打“超前学习”,一年级教二年级内容,这适合学有余力的孩子,但如果娃连课本知识都吃力,报这种班就是火上浇油,反而打击信心,再比如,有些班用动画、游戏吸引孩子,课堂热闹,但知识点讲得浅,一学期下来效果可能还不如家长每天陪练10分钟。

靠谱的辅导班长啥样?教你几个判断技巧:

试听课一定要上! 观察老师是否关注每个孩子的反应,而不是自顾自讲课;

教材和学校内容有衔接,比如用实物教具演示“凑十法”,而不是直接塞口诀;

课后有反馈,比如每周发学习报告,指出孩子具体进步和待改进点;

班级人数别超过8人,人太多老师根本顾不过来。

举个反面案例:朋友家孩子曾经报过一个“速算班”,要求每天做100道题,结果娃越做越抗拒,最后看到数学就哭。一年级数学的关键是兴趣和信心,不是刷题量!

三、不报班也行!家长能做的比你想的多

说实话,很多一年级数学问题,根本用不着花钱报班,家长只要掌握方法,每天花15分钟就能见效。

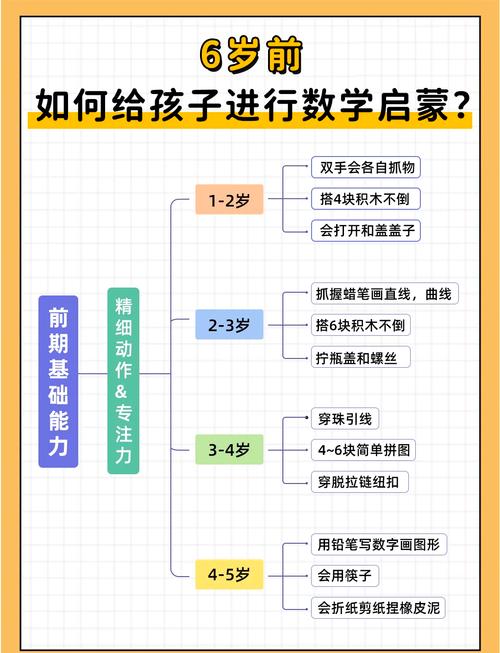

比如教“加减法”,别光让孩子掰手指,试试这些生活化操作:

超市实战法:拿10块钱让孩子买零食,算算能剩多少钱;

扑克牌游戏:抽两张牌比大小,或者相加凑10;

积木搭建:要搭8层的塔,已经搭了3层,还需要几块?”

再比如孩子总搞不懂“左右位置”,可以在家玩指令游戏:“把遥控器放到电视左边”“站到妈妈右边”,这些互动比做题更直观,孩子也乐意配合。

重点来了:家长辅导时千万别做这三件事!

1、一错就吼(“这么简单都能错?!”)——孩子一紧张更算不出来;

2、直接给答案——等于剥夺孩子思考的机会;

3、拿别人家娃比较(“你看XX都会!”)——破坏学习动力。

四、个人观点:有些钱能省,有些精力不能省

看到这儿,你可能觉得:“说了半天,到底推不推荐报班啊?” 我的看法是:辅导班可以当作补充,但绝不能代替家长的角色。

比如孩子理解“钟表时间”有困难,辅导班老师用专业教具教,确实比家长讲得更系统,但平时的时间概念培养(几点起床、看动画片还剩几分钟),还是得靠家长在生活中渗透。

再举个例子:同样是教“图形分类”,辅导班可能用彩色卡片做练习,而家长可以带孩子找家里的圆形物品,或者用磁力片拼立体图形。两者结合,效果绝对1+1>2。

一年级数学的核心不是“多学”,而是建立数感、培养逻辑思维,与其纠结报不报班,不如先问问自己:每天能抽出多少时间陪孩子玩数学?能不能忍住不焦虑,允许孩子慢慢来?

最后说句大实话: 我见过太多孩子,没上过一天辅导班,但因为家长愿意耐心引导,照样数学顶呱呱,也见过报了好几个班,结果越学越懵的娃,关键啊,还是得对症下药——孩子需要的是方法,还是信心?是知识讲解,还是习惯培养?弄明白这些,比选哪个辅导班重要一百倍!

发表评论