哎,你遇到过这种情况吗?数学题看起来简单得要命,结果一做就错?比如题目里藏着“增加3倍”和“增加到3倍”这种文字游戏?今天咱们就来聊聊,怎么把小学数学里的“雷区”一个个排干净,别慌,跟着我的节奏走,保证你下次做题能少踩80%的坑!

第一个问题:为什么我总在单位换算上栽跟头?

举个活生生的例子:小明看到题目写着“游泳池长5米,宽30分米”,直接拿5×30算面积,结果答案后面跟着的单位写了个“平方米”…凉凉!这里头的雷点在哪?分米没换算成米啊!

解决方法其实特简单:

1、读题时把不同单位用红笔圈出来

2、准备张草稿纸专门做单位转换

3、最后检查答案时重点看单位对不对

就像咱们出门前要检查钥匙钱包手机一样,单位检查也得养成习惯对吧?

第二个雷区:题目里的文字游戏怎么破?

有次我家小侄子做题,题目问“3年前小红年龄是弟弟的4倍,现在姐弟年龄差6岁”,他直接设未知数就开算,结果完全跑偏,问题出在哪?没抓住“年龄差永远不变”这个关键点啊!

教你三个防坑绝招:

1、把题目里的时间状语划重点线(现在”、“5年后”这种)

2、用不同颜色笔标出比较关系(是…的几倍、比…多多少)

3、先列已知条件再解题,像搭积木一样把条件摆清楚

这时候你可能会问:要是题目里藏了隐藏条件怎么办?比如说“等腰三角形周长”这种题,表面上没写两边相等,但题目类型已经暗示了呀,这时候就要启动“题型雷达”,平时多积累常见题型的隐含条件。

第三个致命陷阱:计算过程全对,答案抄错!

上周邻居家孩子考试,把草稿纸上算对的365抄到答题卡上写成356,气得直跺脚,这种情况怎么避免?教你个土办法:

1、养成“指读核对”的习惯,用手指着草稿和试卷对照

2、重要数字用方框框起来

3、最后5分钟专门检查数字书写

就像咱们网购填地址要反复确认一样,数字检查绝对不能偷懒。

第四个隐形炸弹:应用题理解偏差

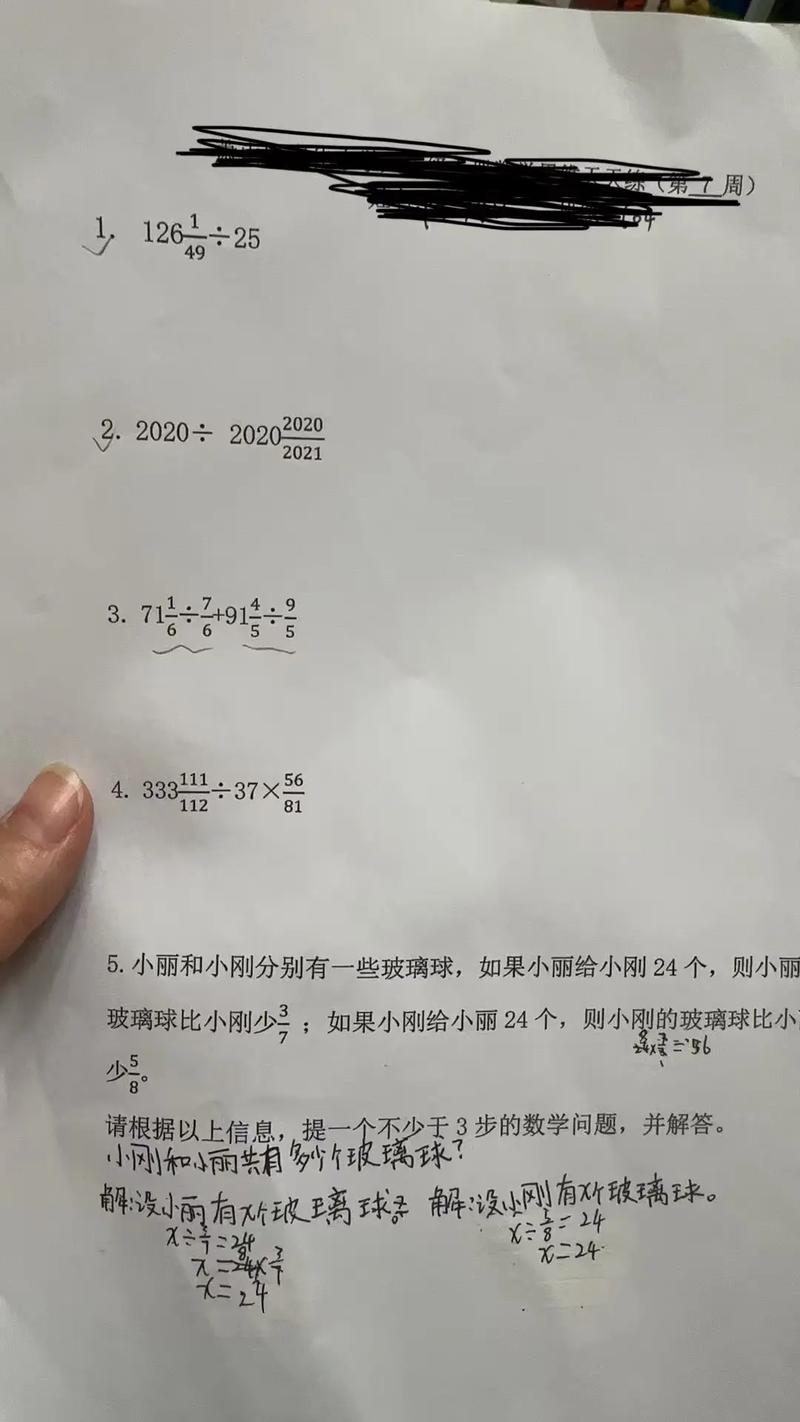

有个经典例题:“每辆大巴坐45人,200人需要几辆车?”正确答案是5辆,因为200÷45≈4.44,必须进一法取整,但很多孩子直接写4辆,这就掉进生活常识的坑里了。

防雷三件套:

1、遇到“至少需要”“最多能装”这种词马上画闪电符号

2、结果如果是小数,先想想要不要取整数

3、把答案带回题目验证合理性

好比做饭时尝咸淡,数学题也得把答案放回原题“尝尝”对不对味。

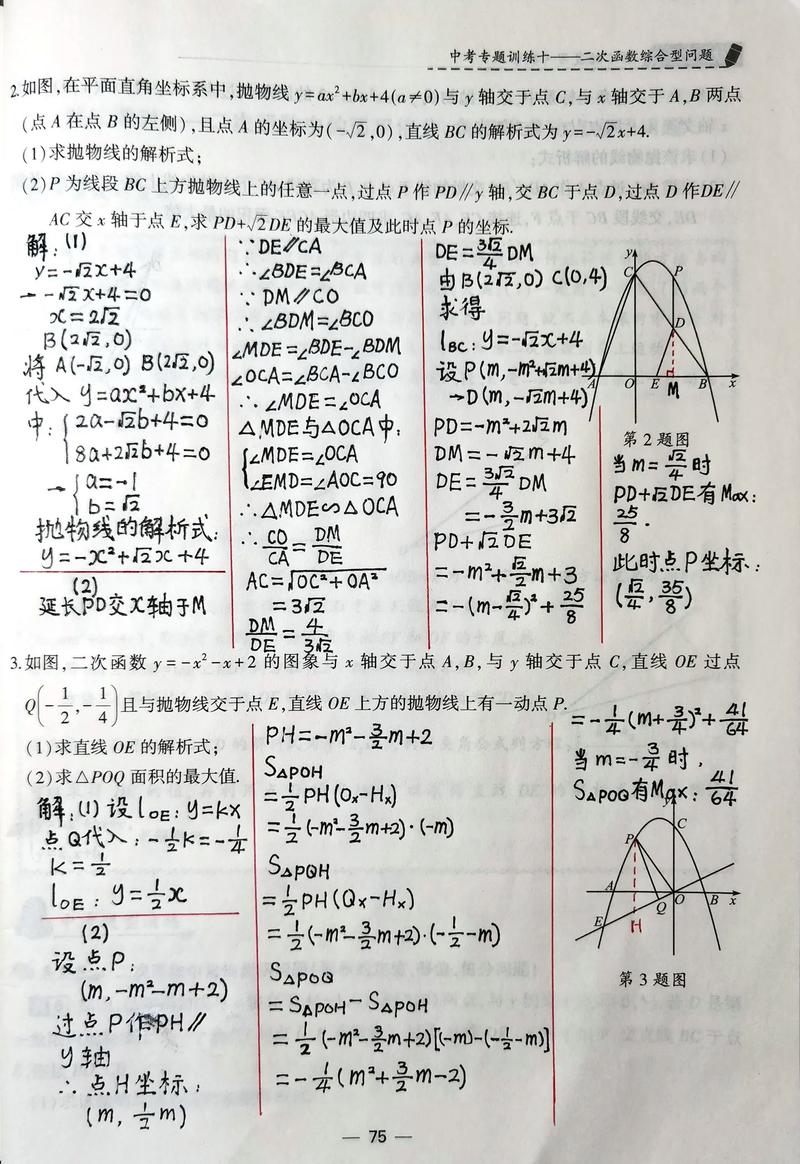

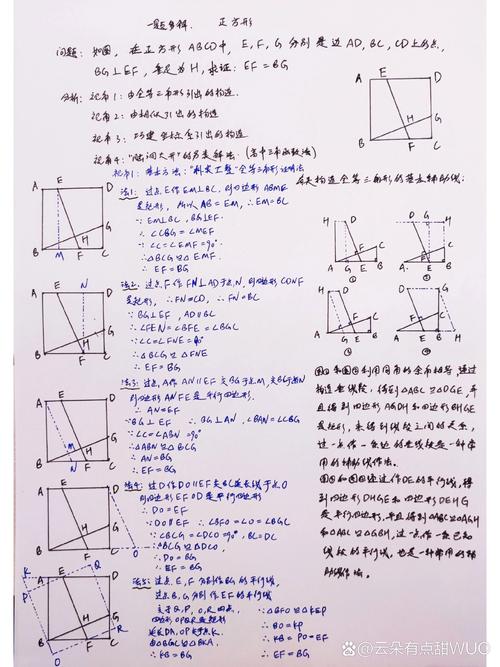

第五个魔鬼细节:几何题的视觉欺骗

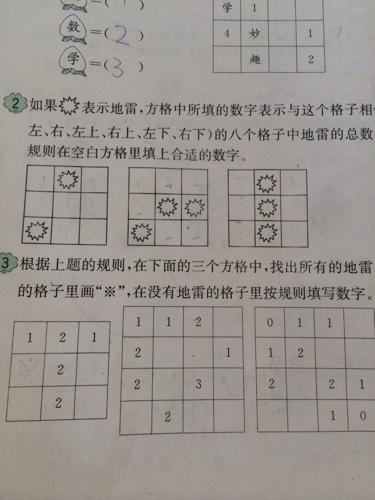

比如这道题:“用6根火柴摆4个等边三角形”,很多孩子直接在平面上摆,怎么也摆不出来,其实要跳出二维思维,搭成立体四面体就解决了。

破解方法:

1、遇到图形题先问自己“能不能换维度思考”

2、动手用橡皮泥和牙签实际操作

3、收集常见空间思维题型做专项训练

就像玩密室逃脱要找隐藏线索,几何题常常需要换个角度看问题。

我现在做题有个习惯,就像排雷兵拿着探测仪一样,重点扫描五个区域:单位、关键词、计算步骤、生活常识、图形陷阱,每次考试前会把错题本上的经典雷区快速过一遍,这个法子帮我数学从80分提到了95分,其实这些雷区就像游戏里的关卡boss,多打几次摸清套路,自然就能见招拆招。

对了,突然想起来上次有个学生问我:“老师,我检查了三遍还是没发现错误怎么办?”我的建议是,这时候把题目盖住,重新在空白纸上再做一遍,往往就能揪出隐藏的bug,就像有时候找手机,明明就在眼前却看不见,换个角度立马就找到了。

最后说句掏心窝的话,数学排雷这事吧,关键是要有“找茬”的心态,把每道题当成侦探游戏,带着放大镜去找题目里的蛛丝马迹,慢慢就会发现,这些所谓的“雷区”,其实都是换着花样考那几个核心知识点,等你练出火眼金睛,看到题目就能自动触发排雷警报,那时候做题就跟玩扫雷游戏通关一样爽快!

发表评论