(开头部分)

哎,你说小学数学到底该怎么学?是不是觉得加减乘除看起来简单,但一教孩子就手忙脚乱?或者孩子一做应用题就发懵,你也不知道怎么解释清楚?别慌!今天咱们就来唠唠这个事儿,掰开揉碎了讲明白,先说好哈,我这人说话比较直接,可能会蹦出几个“你懂的”“对吧”这种口头禅,大家多包涵。

第一关:数学基础到底有多重要?

很多人觉得小学数学就是“算数”,随便学学就行,但你知道吗?数学基础就像盖房子的地基,地基不牢,楼盖得再高也得塌,举个例子,有个邻居家孩子,三年级还搞不清“进位加法”,结果到四年级学分数和小数时直接崩溃,天天哭鼻子,这就是典型的“基础不牢,地动山摇”。

那怎么打基础?别急着刷题!先从理解概念开始,比如学“减法”的时候,别光背“5-3=2”,而是用实物演示:5块糖吃掉3块还剩几块?这时候孩子脑子里会形成“拿走”的概念,而不是机械记忆数字。

第二关:兴趣能当饭吃吗?

你可能想问:数学这么枯燥,怎么让孩子感兴趣?哎,这就是关键了!兴趣不是天生的,是设计出来的,比如学几何的时候,可以带孩子用积木搭房子,问他“这个屋顶为什么是三角形?”然后引出“三角形稳定性”的知识点,再比如,买菜时让孩子算总价,算对了奖励个冰淇淋,效果绝对比做题强十倍。

不过注意啊,兴趣不是哄着学!有些家长为了让孩子喜欢数学,一味降低难度,结果孩子遇到难题就放弃,正确的姿势是:用游戏化降低抵触,用成就感维持动力,比如设定“每日一关”,完成10道题就能解锁动画片时间。

第三关:方法不对,努力白费

你发现没?有些孩子天天刷题,成绩就是上不去,问题出在哪儿?方法错了!小学数学的核心不是“算得快”,而是培养数学思维,比如这道题:“小明有8个苹果,小红比他少3个,两人一共有多少苹果?”很多孩子直接8-3+8=13,但如果你教他画线段图,把抽象问题可视化,他以后遇到类似题目就能举一反三。

这里插个真实案例:我表弟以前特别怕应用题,后来老师让他用“说故事法”——把题目里的数字替换成奥特曼和怪兽,结果正确率蹭蹭往上涨,你看,换个角度,难题变简单了不是?

第四关:练习到底要练多少?

说到练习,家长最爱问:“每天做多少题合适?”答案可能让你意外:量不重要,质才是关键,研究表明,每天集中练20分钟,比漫不经心做1小时更有效,重点在于三点:

1、错题必须搞懂(别用橡皮擦,用错题本!)

2、同一类题练到形成条件反射(比如连加连减)

3、定期回顾(周末把本周错题重新做一遍)

举个反面教材:有个家长让孩子每天做50道口算,结果孩子越做越慢,最后看到数字就手抖,这就是典型的“过度练习”,反而摧毁了自信心。

第五关:家长到底该扮演什么角色?

你可能觉得:“我又不是老师,能帮上什么忙?”大错特错!家长的角色比老师更重要——你是学习氛围的营造者,具体怎么做?记住三句话:

少说“这都不会”,多说“咱们试试”(心态决定状态)

把数学融入生活(分披萨学分数,玩大富翁学计算)

装傻比显摆有用(“妈妈也不知道答案,我们一起查资料吧!”)

我闺蜜就用过这招:她女儿学钟表怎么也学不会,她就故意把家里钟表调乱,然后惊呼“完蛋了!妈妈不会看时间了!”结果孩子反过来教她,第二天居然全搞明白了。

最后一关:遇到瓶颈怎么办?

学到三四年级,很多孩子会突然卡壳——这就是传说中的“三年级现象”,这时候千万别骂“你怎么变笨了”,要知道这是大脑从具象思维向抽象思维过渡的关键期,解决方法就两条:

1、回到基础查漏补缺(比如乘法不熟就重新摆弄小木棍)

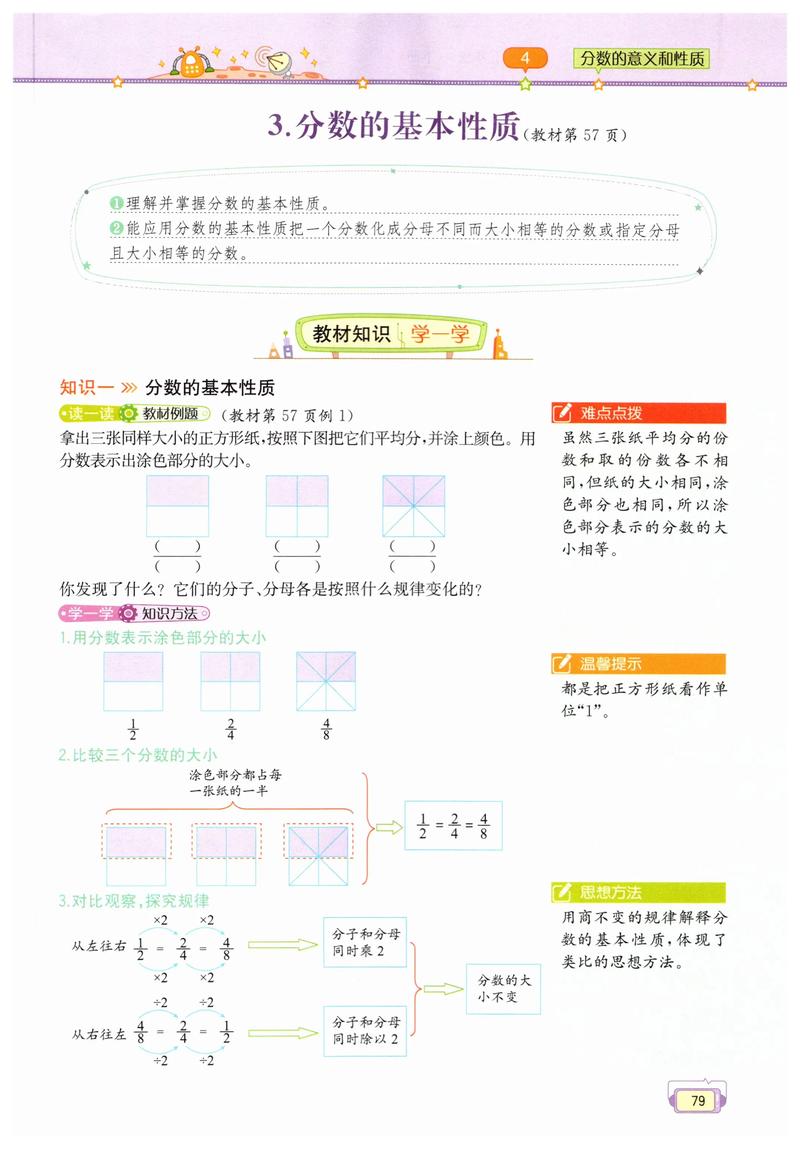

2、用具体案例引导抽象思考(比如用巧克力分块讲分数除法)

有个老师分享过绝招:让孩子当“小老师”给家长讲课,别说,这招特别管用,孩子在组织语言的过程中,自己就把逻辑理顺了。

(结尾部分)

说了这么多,最后唠叨一句个人观点:小学数学真没那么可怕。它就像学骑自行车,一开始摇摇晃晃,但找到平衡感后就能一路飞驰,关键是别急着求快,别害怕犯错,更别把数学当成敌人,对了,要是你家娃今天做错题了,记得跟他说:“哎哟不错哦!又找到一个可以升级的地方了!”

数学就是个纸老虎,你越不怕它,它就越听话,咱们下回再聊别的招儿!

发表评论