哎,最近总收到家长私信问我:"孩子数学题读三遍还是没思路,是不是哪里没开窍啊?"要我说啊,这问题就像拿着钥匙找钥匙——钥匙其实就攥在手心里,今天咱们就唠唠这个被很多人忽略的解题秘诀:在数学题里画关键词就像在迷宫里找路标。

第一步:别急着下笔,先圈出"动作词"

你发现没?数学题里藏着好多"指挥官",quot;解""证明""计算""比较",去年我带的学生小王,老是把"化简"看成"求解",结果整道题跑偏,举个例子:"解方程3x+5=20"和"证明方程3x+5=20无解",这俩要求的动作可完全不一样对吧?

- 用红笔圈出题目要求的动作

- 在旁边空白处标上序号

- 如果是选择题,先看最后一句问什么

第二步:揪住数学术语不撒手

有次月考,班里十几个学生栽在这道题上:"已知二次函数图像顶点在(2,-3),且经过点(4,5),求解析式。"结果好多娃把"顶点式"当"一般式"来算,这说明啥?专业术语就是解题的GPS导航啊!

常见术语地图:

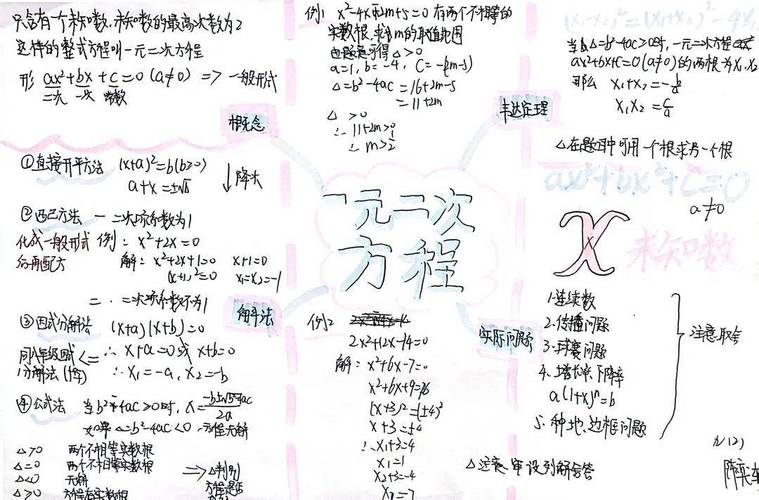

1、方程家族:一元二次、二元一次、分式方程...

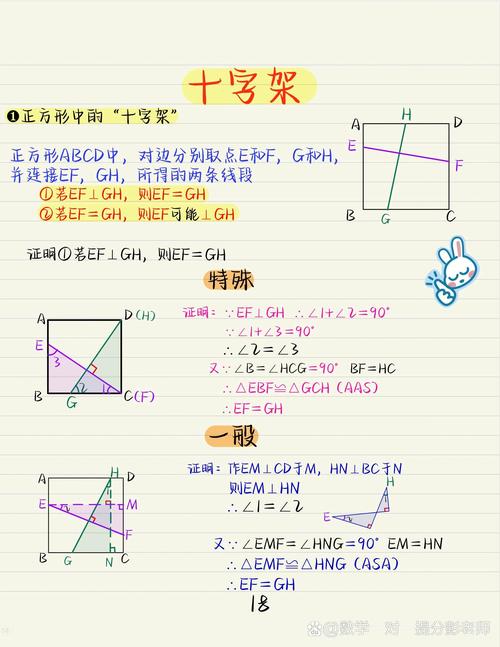

2、几何帮派:全等、相似、勾股定理...

3、函数门派:一次函数、反比例函数、二次函数...

第三步:数字和单位要配对检查

去年区统考有道题:"小明从家到学校步行需要15分钟,骑自行车速度是步行的3倍,问骑车需要几分钟?"你猜怎么着?30%学生答"5分钟",完全没注意单位都是分钟,后来我发现,给数字画方框、给单位画波浪线的组合标记法特管用。

举个典型错误案例:

题目说"长方体鱼缸长60cm、宽40cm、高35cm,注入30L水..." 这里cm和L的单位换算就是关键陷阱,很多新手会直接拿厘米数相乘。

第四步:关系词要重点关照

"当...时"、"若...则"、"且/或"这些词就像交通信号灯,记得上学期有个题:"当m为何值时,方程有两个不相等的实数根,且这两个根都大于2?"结果很多孩子只看前半句,把后半截条件给漏了。

这里教大家个妙招:用不同颜色的荧光笔区分条件,比如红色标"当...时",蓝色标"且",绿色标"或",这样条件关系一目了然。

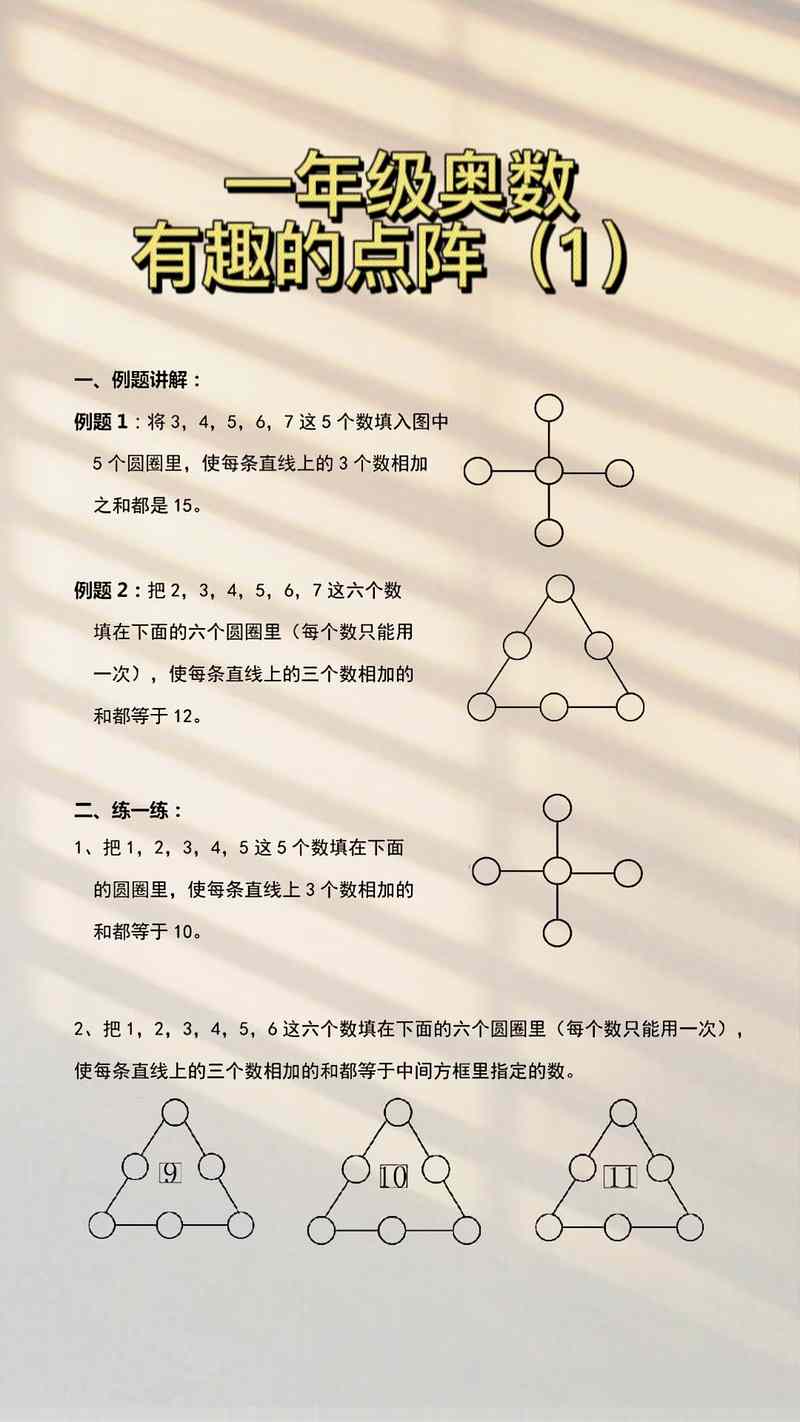

第五步:图表信息别当摆设

去年带毕业班时,有个学生让我特别感慨,他总是忽略题目里的示意图,直到有次月考遇到几何题,示意图里悄悄标了个30度角没用文字说明,那次他吃了大亏后才明白:图上的每个标注都是出题人在递小纸条。

处理图表三步走:

1、先看坐标轴单位(特别容易坑人的地方)

2、找特殊点(顶点、交点、转折点)

3、对比文字描述和图形信息是否一致

最后说点掏心窝子的话:画关键词这事就像给数学题做体检,刚开始可能觉得麻烦,但坚持21天绝对能看到变化,我班上有个女生以前数学总在及格线徘徊,自从养成画关键词习惯,最近月考直接冲到了85分,所以说啊,好方法+坚持练习=开挂的解题能力,这话真不是吹的。

对了,要是你刚开始练习总漏画关键词,可以试试这个土办法:做完题后专门检查一遍有没有漏掉的"路标",就像玩找不同游戏那样对照题目,坚持一个月,保管你读题像开了放大镜似的,关键信息一个都跑不掉!

发表评论