哎,说到初中数学教学啊,有时候真像给二十个人煮一锅饭——有人嫌硬有人嫌软,为啥有的同学一听就懂,有的反复讲还是懵圈?今儿咱们就来唠唠这个"因材施教"到底该怎么落地,特别是数学这门让不少娃头疼的科目。

一、先搞明白:啥叫"材"?

别急着找教学方案,咱们得先搞清楚学生到底啥情况对吧?就像医生开药前总得把脉问诊,我教了八年数学发现,学生差异主要在这三方面:

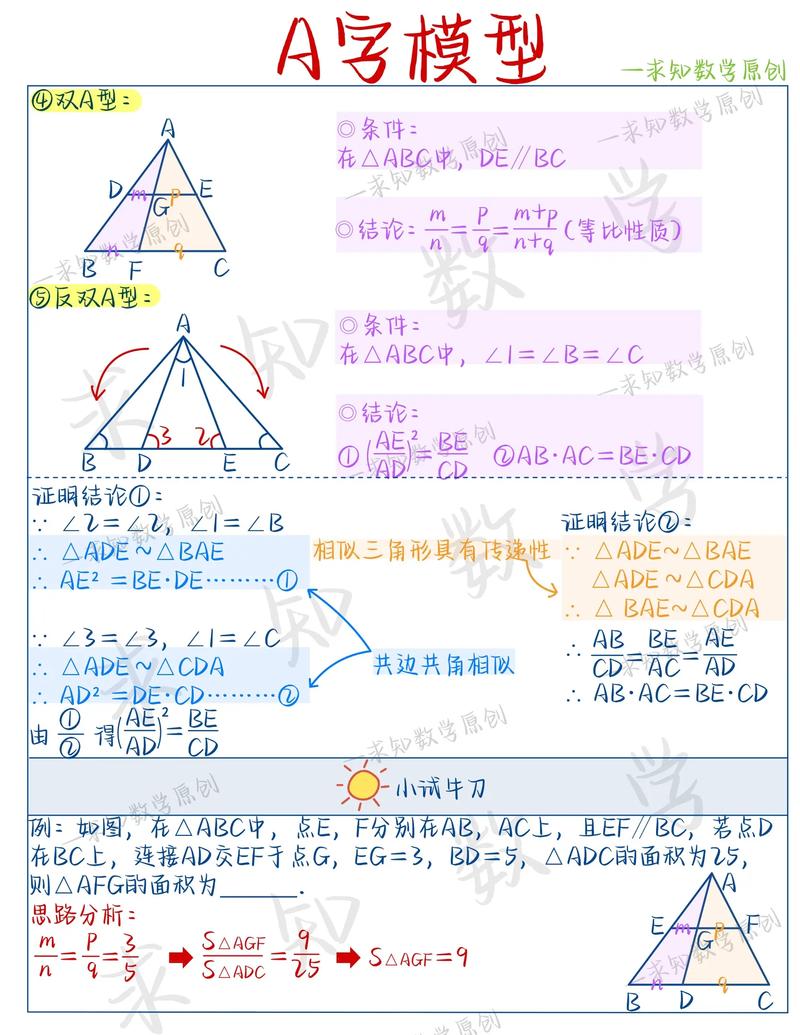

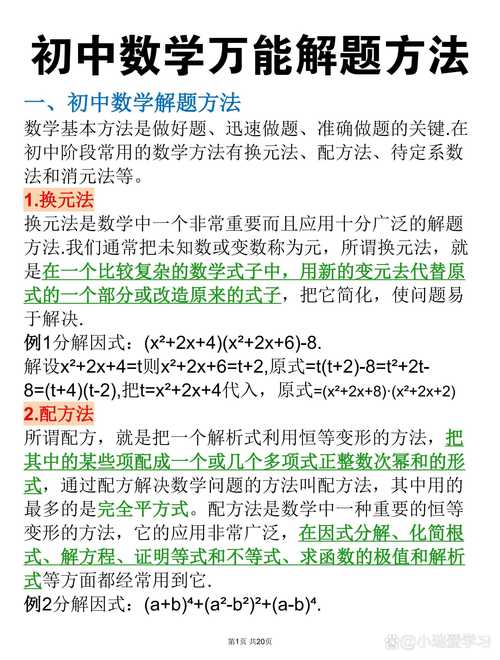

1、学习风格差异:有的孩子是视觉型选手,看图形秒懂;有的是听觉型,听老师讲就明白;还有的必须动手做题才能记住

2、知识基础差异:举个栗子,教二次函数时,有的连一元一次方程都解不利索,有的早自学到导数了

3、兴趣点差异:去年教过个女生,对几何图形完全不感冒,但一遇到统计概率就跟打了鸡血似的

这时候老师要做的就像火锅店配调料台——给每个人调配专属蘸料,比如教坐标系时,给空间感弱的学生准备磁力贴片教具,给逻辑强的学生设计编程画图任务。

二、分层教学不是分班教学

很多家长一听分层就紧张,以为要把孩子分三六九等,其实完全不是这么回事!咱们来拆解三个实操方法:

1、课堂提问阶梯化

举个真实例子:讲解勾股定理时,我会准备三种问题:

- 基础题:已知直角边3和4,求斜边(直接套公式)

- 进阶题:直角三角形斜边上的高怎么求

- 挑战题:用勾股定理证明余弦定理

2、作业自助餐模式

每周布置ABC三类作业:

- A类:基础计算+课本例题变形(保底60分)

- B类:典型应用题+变式训练(冲击80分)

- C类:跨学科综合题+数学建模(挑战满分)

学生根据自己情况选做,但要求至少完成两类

3、评价体系多元化

去年开始尝试的"三维评分法"效果不错:

- 知识掌握度(考试占60%)

- 进步幅度(比上次提升多少占30%)

- 学习态度(课堂表现占10%)

这么一来,基础弱的只要肯努力也能拿高分

三、技术赋能新玩法

现在科技这么发达,不用白不用啊!推荐几个亲测好用的工具:

自适应学习平台:比如某智能APP,能根据错题自动推送同类练习,就像数学版的抖音推荐算法

AR几何软件:把立方体展开图变成可以手撕的虚拟纸盒,空间想象力差的学生直呼"原来是这样!"

错题本小程序:自动归类错题类型,生成专属弱点报告,比老教师还了解学生

不过要提醒各位老师:技术是调料不是主菜,别整得花里胡哨反而影响教学重点,就像去年我过度使用某款游戏化软件,结果学生光顾着挣积分,知识点反而没记住...

四、家长别当甩手掌柜

家校配合太重要了!经常遇到家长说:"老师您多费心,我们不懂数学啊。"其实家长能做很多:

1、观察记录法:每周记录孩子三个学习瞬间

- 什么情况下学得最投入

- 哪个时间段效率最高

- 遇到什么类型题目会烦躁

把这些信息反馈给老师,比补课有用得多

2、生活数学启蒙:

- 逛超市时比较折扣力度

- 装修时计算瓷砖用量

- 旅游前规划最优路线

这些实操比刷题更能培养数感

3、正向反馈技巧:

别说"这么简单都不会",改成"上次类似的题你五分钟就解出来了,这次试试换个角度?"

五、警惕三大误区

最后说几个容易踩的坑:

标签化陷阱:别轻易给学生贴"数学差生"标签,我教过最典型的案例,一个总考不及格的男生,后来发现他只是讨厌计算,但对数学史特别着迷

进度强迫症:不要为了赶教学进度而忽视个性化,有时候停下来解决一个真问题,比多讲十个知识点更有价值

资源依赖症:见过有老师买了几十万的智能设备,结果最基本的板书反而不写了,再好的投影仪也替代不了老师亲手画的思维导图

说到底啊,因材施教就像中医调理,得望闻问切,得对症下药,可能刚开始会多花点时间备课,但看到学生们眼里闪着"我懂了"的光芒时,那种成就感,你懂的,最后说句掏心窝的话:教育不是流水线生产,咱们要培养的是各有特色的数学思维,而不是解题机器,这事儿急不得,但绝对值得慢慢磨。

发表评论