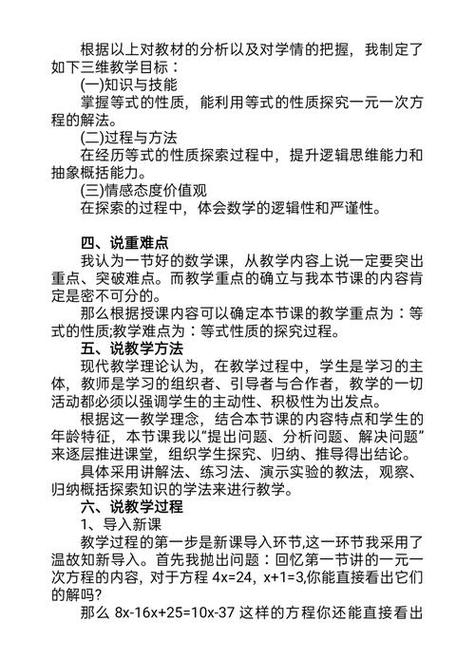

一、明确教学目标与要求

1、确定实验主题:根据课程内容和学生实际,选择具有趣味性和启发性的实验主题,如几何图形的性质探究、概率统计实验等,确保实验内容与课程重点紧密结合。

2、制定具体目标:明确通过实验想要达到的知识与技能目标,例如让学生掌握某种数学定理、提高空间想象能力或数据处理能力等;同时设定过程与方法目标,培养学生的观察、分析、归纳等科学思维方法;还要有情感态度与价值观目标,激发学生对数学的学习兴趣和探索精神。

二、做好实验准备

1、教师准备:深入研究教材和实验内容,熟悉实验原理和方法;准备好实验所需的各种器材、材料,如测量工具、模型、图表等;设计好实验步骤和指导手册,确保实验过程清晰、易于操作;还可以收集一些与实验相关的视频、图片等资料,以便在课堂上更好地辅助教学。

2、学生准备:提前告知学生实验的主题和要求,让他们有时间进行预习和思考;根据实验需要,安排学生准备一些简单的材料或工具,如尺子、纸张等;将学生分组,并指定每组的组长,让组长负责组织和协调小组内的活动。

三、精心设计实验过程

1、导入实验:通过创设问题情境、展示有趣的数学现象或讲述相关的故事等方式,激发学生的好奇心和求知欲,引出实验主题,在进行“三角形内角和”的实验时,可以先让学生猜测三角形的内角和是多少,然后通过实验来验证。

2、讲解示范:在学生动手操作之前,教师要详细地讲解实验的目的、步骤、注意事项等,并进行示范操作,让学生清楚地了解实验的方法和要求,可以采用边讲解边演示的方式,突出关键步骤和易错点,提高学生的实验成功率。

3、学生实验:学生分组进行实验,在实验过程中,教师要巡视各小组,及时给予指导和帮助,解答学生的疑问,确保每个学生都能积极参与到实验中,鼓励学生大胆尝试不同的方法和思路,培养他们的创新精神和实践能力。

4、结果讨论:学生完成实验后,组织他们进行讨论和交流,分享自己的实验结果、发现的问题以及解决问题的方法,引导学生对实验结果进行分析和归纳,总结出数学规律或结论,在“概率统计实验”中,让学生讨论不同情况下事件发生的频率与概率之间的关系。

5、总结评价:教师对学生的实验过程和结果进行总结评价,肯定学生的优点和进步,指出存在的问题和不足之处,并提出改进的建议,结合实验内容,对相关的数学知识进行系统的梳理和讲解,加深学生的理解和记忆。

四、运用多样化的教学手段

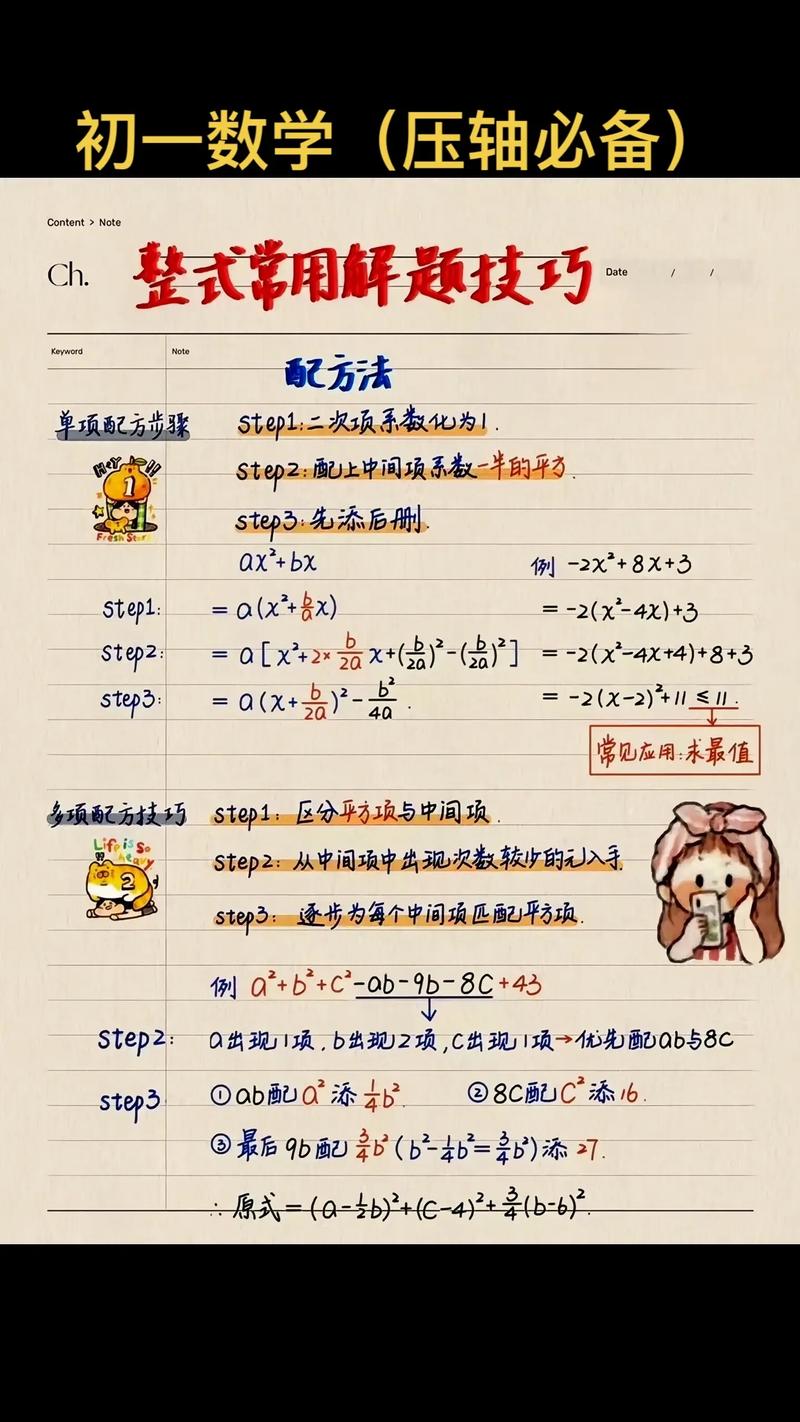

1、多媒体辅助教学:利用多媒体课件、动画、视频等资源,为学生提供更加直观、形象的实验演示和讲解,在进行几何图形的变换实验时,可以通过动画展示图形的平移、旋转、对称等变化过程,帮助学生更好地理解抽象的概念。

2、实物模型演示:对于一些难以用语言描述或绘制的数学概念和图形,可以使用实物模型进行演示,如在学习立体几何时,通过展示正方体、长方体等实物模型,让学生直观地感受空间图形的结构特征和体积、表面积的计算方法。

3、小组合作学习:采用小组合作的方式进行实验,让学生在小组中相互交流、协作,共同完成实验任务,通过小组合作,培养学生的团队合作精神和沟通能力,同时也能让学生从同伴身上学到不同的思考方式和方法。

五、注重实验后的拓展与延伸

1、知识拓展:引导学生将实验中得到的结论或方法应用到其他类似的问题中,进行知识的拓展和迁移,在学习了“勾股定理”的实验后,让学生运用勾股定理解决一些实际生活中的问题,如测量建筑物的高度、距离等。

2、思维延伸:提出一些具有挑战性的问题或开放性的话题,让学生在课后继续思考和探索,培养他们的创新思维和自主学习能力,在进行“概率统计实验”后,让学生思考如何通过改变实验条件来影响事件的概率,并设计相应的实验方案进行验证。

上好初中数学实验课需要教师在多个环节精心策划与实施,通过这些措施的有效整合,教师不仅能够提升学生的数学素养和综合能力,还能激发他们对数学学习的浓厚兴趣和持续热情。

发表评论